Tecentriq® 1 875 mg Injektionslösung

Eine Durchstechflasche mit 15 ml Injektionslösung enthält 1 875 mg Atezolizumab.

Jeder ml Lösung enthält 125 mg Atezolizumab.

Atezolizumab ist ein im Fc‑Teil modifizierter, humanisierter monoklonaler Immunglobulin(Ig)G1-anti‑PD‑L1(programmed death ligand 1)‑Antikörper, der in Ovarialzellen des chinesischen Hamsters mittels rekombinanter Desoxyribonukleinsäure(DNA)‑Technologie hergestellt wird.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung

Jede 1 875-mg-Durchstechflasche Tecentriq enthält 9 mg Polysorbat 20.

Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile, siehe Abschnitt 6.1.

Injektionslösung.

Klare, farblose bis leicht gelbliche Flüssigkeit. Die Lösung hat einen pH-Wert von 5,5 – 6,1 und eine Osmolalität von 359 – 459 mOsm/kg.

Urothelkarzinom (urothelial carcinoma, UC)

Tecentriq als Monotherapie wird angewendet bei erwachsenen Patienten zur Behandlung des lokal fortgeschrittenen oder metastasierten UC

nach vorheriger platinhaltiger Chemotherapie oder

die für eine Behandlung mit Cisplatin als ungeeignet angesehen werden, und deren Tumoren eine PD‑L1‑Expression ≥ 5 % aufweisen (siehe Abschnitt 5.1).

Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (non‑small cell lung cancer, NSCLC) im Frühstadium

Tecentriq als Monotherapie wird angewendet zur adjuvanten Behandlung des NSCLC nach vollständiger Resektion und platinbasierter Chemotherapie bei erwachsenen Patienten mit hohem Risiko für ein Rezidiv und deren Tumoren eine PD‑L1‑Expression auf ≥ 50 % der Tumorzellen (tumour cells, TC) aufweisen und kein EGFR(epidermal growth factor receptor, epidermaler Wachstumsfaktorrezeptor)‑mutiertes oder ALK(anaplastische-Lymphomkinase)‑positives NSCLC haben (siehe Abschnitt 5.1 zu den Auswahlkriterien).

Fortgeschrittenes NSCLC

Tecentriq wird angewendet in Kombination mit Bevacizumab, Paclitaxel und Carboplatin bei erwachsenen Patienten zur Erstlinienbehandlung des metastasierten NSCLC mit nicht-plattenepithelialer Histologie. Bei Patienten mit EGFR‑mutiertem oder ALK‑positivem NSCLC ist Tecentriq in Kombination mit Bevacizumab, Paclitaxel und Carboplatin nur nach Versagen der entsprechenden zielgerichteten Therapien anzuwenden (siehe Abschnitt 5.1).

Tecentriq wird angewendet in Kombination mit nab-Paclitaxel und Carboplatin zur Erstlinienbehandlung des metastasierten NSCLC mit nicht-plattenepithelialer Histologie bei erwachsenen Patienten, die kein EGFR‑mutiertes oder ALK-positives NSCLC haben (siehe Abschnitt 5.1).

Tecentriq als Monotherapie wird angewendet bei erwachsenen Patienten zur Erstlinienbehandlung des metastasierten NSCLC, deren Tumoren eine PD-L1-Expression ≥ 50 % der TC oder ≥ 10 % bei tumorinfiltrierenden Immunzellen (immune cells, IC) aufweisen und die kein EGFR-mutiertes oder ALK‑positives NSCLC haben (siehe Abschnitt 5.1).

Tecentriq als Monotherapie wird angewendet bei erwachsenen Patienten zur Erstlinienbehandlung des fortgeschrittenen NSCLC, die für eine platinbasierte Therapie ungeeignet sind (siehe Abschnitt 5.1 zu den Auswahlkriterien).

Tecentriq als Monotherapie wird angewendet bei erwachsenen Patienten zur Behandlung des lokal fortgeschrittenen oder metastasierten NSCLC nach vorheriger Chemotherapie. Patienten mit EGFR‑mutiertem oder ALK‑positivem NSCLC sollen vor der Therapie mit Tecentriq zudem auch bereits entsprechende zielgerichtete Therapien erhalten haben (siehe Abschnitt 5.1).

Kleinzelliges Lungenkarzinom (small cell lung cancer, SCLC)

Tecentriq wird angewendet in Kombination mit Carboplatin und Etoposid bei erwachsenen Patienten zur Erstlinienbehandlung des SCLC im fortgeschrittenen Stadium (extensive-stage small cell lung cancer, ES-SCLC) (siehe Abschnitt 5.1).

Triple-negatives Mammakarzinom (triple-negative breast cancer, TNBC)

Tecentriq wird angewendet in Kombination mit nab-Paclitaxel bei erwachsenen Patienten zur Behandlung des nicht resezierbaren lokal fortgeschrittenen oder metastasierten TNBC, deren Tumoren eine PD-L1-Expression ≥ 1 % aufweisen und die keine vorherige Chemotherapie zur Behandlung der metastasierten Erkrankung erhalten haben.

Hepatozelluläres Karzinom (hepatocellular carcinoma, HCC)

Tecentriq wird angewendet in Kombination mit Bevacizumab bei erwachsenen Patienten zur Behandlung des fortgeschrittenen oder nicht resezierbaren HCC, die keine vorherige systemische Behandlung erhalten haben (siehe Abschnitt 5.1).

Tecentriq darf nur unter Aufsicht von Ärzten mit Erfahrung in der Krebstherapie eingeleitet und angewendet werden.

Patienten, die aktuell Atezolizumab intravenös erhalten, können auf die Injektionslösung von Tecentriq umgestellt werden und umgekehrt.

PD-L1-Testung bei Patienten mit UC oder TNBC oder NSCLC

Tecentriq als Monotherapie

Falls im Anwendungsgebiet angegeben, sind die Patienten für eine Behandlung mit Tecentriq basierend auf der PD-L1-Expression auf dem Tumor auszuwählen, die mittels eines validierten Tests bestätigt wurde (siehe Abschnitte 4.1 und 5.1).

Tecentriq als Kombinationstherapie

Patienten mit nicht vorbehandeltem TNBC sind für eine Behandlung anhand der Tumor-PD-L1-Expression auszuwählen, die mittels eines validierten Tests bestätigt wurde (siehe Abschnitt 5.1).

Dosierung

Die empfohlene Dosis von Tecentriq Injektionslösung beträgt 1 875 mg alle drei Wochen, wie in Tabelle 1 dargestellt.

Wird Tecentriq als Kombinationstherapie verabreicht, beachten Sie für die Arzneimittel der Kombinationstherapie bitte die jeweiligen Fachinformationen (siehe auch Abschnitt 5.1).

Tabelle 1: Empfohlene Dosierung für Tecentriq, subkutan verabreicht

Indikation |

Empfohlene Dosierung und Schema |

Dauer der Behandlung |

Tecentriq Monotherapie |

||

Erstlinien-UC |

1 875 mg alle 3 Wochen |

Bis eine Krankheitsprogression oder eine nicht kontrollierbare Toxizität auftritt. |

Metastasiertes Erstlinien-NSCLC | ||

Erstlinien-NSCLC, Patienten ungeeignet für platinbasierte Therapie | ||

NSCLC im Frühstadium |

1 875 mg alle 3 Wochen |

Für die Dauer von 1 Jahr, außer es kommt zu einem Rezidiv oder zum Auftreten inakzeptabler Toxizität. Eine Behandlungsdauer von über einem Jahr wurde nicht untersucht. |

Zweitlinien-UC |

1 875 mg alle 3 Wochen |

Bis zum Verlust des klinischen Nutzens oder bis eine nicht kontrollierbare Toxizität auftritt. |

Zweitlinien-NSCLC | ||

Tecentriq Kombinationstherapie | ||

Erstlinien-nicht-Plattenepithel-NSCLC |

Induktions- und Erhaltungsphasen: Induktionsphase für Kombinationspartner (vier oder sechs Zyklen): Erhaltungsphase (ohne Chemotherapie): Bevacizumab alle drei Wochen. |

Bis eine Krankheitsprogression oder eine nicht kontrollierbare Toxizität auftritt. Atypisches Ansprechen (d. h. eine initiale Krankheitsprogression gefolgt von einer Tumorregression) wurde unter fortgeführter Behandlung mit Tecentriq nach Krankheitsprogression beobachtet. Eine Weiterbehandlung über eine Krankheitsprogression hinaus kann nach Ermessen des Arztes in Erwägung gezogen werden. |

Erstlinien-nicht-Plattenepithel-NSCLC |

Induktions- und Erhaltungsphasen: Induktionsphase für Kombinationspartner (vier oder sechs Zyklen): |

Bis eine Krankheitsprogression oder eine nicht kontrollierbare Toxizität auftritt. Atypisches Ansprechen (d. h. eine initiale Krankheitsprogression gefolgt von einer Tumorregression) wurde unter fortgeführter Behandlung mit Tecentriq nach Krankheitsprogression beobachtet. Eine Weiterbehandlung über eine Krankheitsprogression hinaus kann nach Ermessen des Arztes in Erwägung gezogen werden. |

Erstlinien-ES-SCLC mit Carboplatin und Etoposid |

Induktions- und Erhaltungsphasen: Induktionsphase für Kombinationspartner (vier Zyklen): |

Bis eine Krankheitsprogression oder eine nicht kontrollierbare Toxizität auftritt. Atypisches Ansprechen (d. h. eine initiale Krankheitsprogression gefolgt von einer Tumorregression) wurde unter fortgeführter Behandlung mit Tecentriq nach Krankheitsprogression beobachtet. Eine Weiterbehandlung über eine Krankheitsprogression hinaus kann nach Ermessen des Arztes in Erwägung gezogen werden. |

Erstlinien-nicht resezierbares lokal fortgeschrittenes oder metastasiertes TNBC mit nab-Paclitaxel |

1 875 mg alle 3 Wochen |

Bis eine Krankheitsprogression oder eine nicht kontrollierbare Toxizität auftritt. |

Fortgeschrittenes oder nicht resezierbares HCC mit Bevacizumab |

1 875 mg alle 3 Wochen |

Bis zum Verlust des klinischen Nutzens oder bis eine nicht kontrollierbare Toxizität auftritt. |

Verspätete oder versäumte Dosen

Wenn eine geplante Dosis von Tecentriq versäumt wurde, ist diese so schnell wie möglich nachzuholen. Das Anwendungsschema muss so angepasst werden, dass das entsprechende Intervall zwischen den Dosen eingehalten wird.

Dosisanpassung während der Behandlung

Eine Dosisreduktion von Tecentriq wird nicht empfohlen.

Dosisverzögerung oder Absetzen (siehe auch Abschnitte 4.4 und 4.8)

Tabelle 2: Hinweise zur Dosisanpassung von Tecentriq

Immunvermittelte Nebenwirkung |

Schweregrad |

Anpassung der Behandlung |

Pneumonitis |

Grad 2 |

Behandlung mit Tecentriq unterbrechen Die Behandlung kann wieder aufgenommen werden, wenn sich der Grad der Nebenwirkung innerhalb von 12 Wochen auf Grad 0 oder Grad 1 verbessert und die Corticosteroid‑Dosis auf ≤ 10 mg/Tag Prednison oder eines Äquivalents verringert wurde |

Grad 3 oder 4 |

Behandlung mit Tecentriq dauerhaft absetzen |

|

Hepatitis bei Patienten ohne HCC |

Grad 2: oder Bilirubinwert im Blut > 1,5 bis 3 x ULN) |

Behandlung mit Tecentriq unterbrechen Die Behandlung kann wieder aufgenommen werden, wenn sich der Grad der Nebenwirkung innerhalb von 12 Wochen auf Grad 0 oder Grad 1 verbessert und die Corticosteroid‑Dosis auf ≤ 10 mg/Tag Prednison oder eines Äquivalents verringert wurde |

|

Grad 3 oder 4: oder Bilirubinwert im Blut > 3 x ULN) |

Behandlung mit Tecentriq dauerhaft absetzen |

|

Hepatitis bei Patienten mit HCC |

Wenn AST/ALT bei Behandlungsbeginn im Normbereich und Anstieg auf > 3 x bis ≤ 10 x ULN oder Wenn AST/ALT bei Behandlungsbeginn > 1 x bis ≤ 3 x ULN und Anstieg auf > 5 x bis ≤ 10 x ULN oder Wenn AST/ALT bei Behandlungsbeginn > 3 x bis ≤ 5 x ULN und Anstieg auf > 8 x bis ≤ 10 x ULN |

Behandlung mit Tecentriq unterbrechen Die Behandlung kann wieder aufgenommen werden, wenn sich der Grad der Nebenwirkung innerhalb von 12 Wochen auf Grad 0 oder Grad 1 verbessert und die Corticosteroid‑Dosis auf ≤ 10 mg/Tag Prednison oder eines Äquivalents verringert wurde |

|

Wenn AST-/ALT-Anstieg auf > 10 x ULN oder Gesamtbilirubin Anstieg auf > 3 x ULN |

Behandlung mit Tecentriq dauerhaft absetzen |

|

Kolitis |

Grad 2 oder 3 Diarrhö (Anstieg um ≥ 4 Stuhlgänge/Tag gegenüber Behandlungsbeginn) oder Symptomatische Kolitis |

Behandlung mit Tecentriq unterbrechen Die Behandlung kann wieder aufgenommen werden, wenn sich der Grad der Nebenwirkung innerhalb von 12 Wochen auf Grad 0 oder Grad 1 verbessert und die Corticosteroid‑Dosis auf ≤ 10 mg/Tag Prednison oder eines Äquivalents verringert wurde |

Grad 4 Diarrhö oder Kolitis (lebensbedrohlich; unverzügliche Intervention indiziert) |

Behandlung mit Tecentriq dauerhaft absetzen |

|

Hypothyreose oder Hyperthyreose |

Symptomatisch |

Behandlung mit Tecentriq unterbrechen Hypothyreose: Hyperthyreose: |

Nebenniereninsuffizienz |

Symptomatisch |

Behandlung mit Tecentriq unterbrechen Die Behandlung kann wieder aufgenommen werden, sobald sich die Symptome innerhalb von 12 Wochen auf Grad 0 oder Grad 1 verbessert haben und die Dosis von Corticosteroiden auf ≤ 10 mg/Tag Prednison oder eines Äquivalents verringert wurde und der Patient unter der Ersatztherapie stabil ist |

Hypophysitis |

Grad 2 oder 3 |

Behandlung mit Tecentriq unterbrechen Die Behandlung kann wieder aufgenommen werden, sobald sich die Symptome innerhalb von 12 Wochen auf Grad 0 oder Grad 1 verbessert haben und die Dosis von Corticosteroiden auf ≤ 10 mg/Tag Prednison oder eines Äquivalents verringert wurde und der Patient unter der Ersatztherapie stabil ist |

Grad 4 |

Behandlung mit Tecentriq dauerhaft absetzen |

|

Diabetes mellitus Typ 1 |

Grad 3 oder 4 Hyperglykämie (Nüchternglucose von > 250 mg/dl oder 13,9 mmol/l) |

Behandlung mit Tecentriq unterbrechen Die Behandlung kann wieder aufgenommen werden, sobald durch eine Insulin‑Ersatztherapie eine Kontrolle des Stoffwechsels erreicht wurde |

Ausschlag/ schwerwiegende unerwünschte Reaktionen der Haut |

Grad 3 oder Verdacht auf Stevens-Johnson-Syndrom (SJS) oder toxische epidermale Nekrolyse (TEN)1 |

Behandlung mit Tecentriq unterbrechen Die Behandlung kann wieder aufgenommen werden, sobald sich die Symptome innerhalb von 12 Wochen auf Grad 0 oder Grad 1 verbessert haben und die Corticosteroid‑Dosis auf ≤ 10 mg/Tag Prednison oder eines Äquivalents verringert wurde |

|

Grad 4 oder bestätigtes Stevens-Johnson-Syndrom (SJS) oder bestätigte toxische epidermale Nekrolyse (TEN)1 |

Behandlung mit Tecentriq dauerhaft absetzen |

|

Myastheniesyndrom/ |

Grad 1 oder 2 Gesichtsparese |

Behandlung mit Tecentriq unterbrechen Die Behandlung kann wieder aufgenommen werden, wenn das Ereignis vollständig abgeklungen ist. Wenn das Ereignis während der Unterbrechung der Behandlung mit Tecentriq nicht vollständig abgeklungen ist, Behandlung mit Tecentriq dauerhaft absetzen |

|

Alle Grade Myastheniesyndrom/Myasthenia gravis, Guillain Barré Syndrom und Meningoenzephalitis oder Grad 3 oder 4 Gesichtsparese |

Behandlung mit Tecentriq dauerhaft absetzen |

|

Myelitis |

Grad 2, 3 oder 4 |

Behandlung mit Tecentriq dauerhaft absetzen |

Pankreatitis |

Grad 3 oder 4 Erhöhung der Serumamylase‑ oder Lipase‑Spiegel (> 2 x ULN) |

Behandlung mit Tecentriq unterbrechen Die Behandlung kann wieder aufgenommen werden, sobald sich die Serumamylase‑ und Lipase‑Spiegel innerhalb von 12 Wochen wieder auf Grad 0 oder Grad 1 verbessert haben oder die Symptome der Pankreatitis abgeklungen sind, und die Corticosteroid‑Dosis auf ≤ 10 mg/Tag Prednison oder eines Äquivalents verringert wurde |

Grad 4 oder jeglicher Grad rezidivierender Pankreatitis |

Behandlung mit Tecentriq dauerhaft absetzen |

|

Myokarditis |

Grad 2 oder höher |

Behandlung mit Tecentriq dauerhaft absetzen |

Nephritis |

Grad 2 |

Behandlung mit Tecentriq unterbrechen Die Behandlung kann wieder aufgenommen werden, wenn sich der Grad der Nebenwirkung innerhalb von 12 Wochen auf Grad 0 oder Grad 1 verbessert und die Corticosteroid‑Dosis auf ≤ 10 mg/Tag Prednison oder eines Äquivalents verringert wurde |

Grad 3 oder 4 |

Behandlung mit Tecentriq dauerhaft absetzen |

|

Myositis |

Grad 2 oder 3 |

Behandlung mit Tecentriq unterbrechen |

Grad 4 oder Grad 3 rezidivierender Myositis |

Behandlung mit Tecentriq dauerhaft absetzen |

|

Erkrankungen des Perikards |

Grad 1 Perikarditis |

Behandlung mit Tecentriq unterbrechen2 |

Grad 2 oder höher |

Behandlung mit Tecentriq dauerhaft absetzen |

|

Hämophagozytische Lymphohistiozytose |

Verdacht auf hämophagozytische Lymphohistiozytose1 |

Behandlung mit Tecentriq dauerhaft absetzen |

Andere immunvermittelte Nebenwirkungen |

Grad 2 oder 3 |

Behandlung unterbrechen bis sich die Nebenwirkungen innerhalb von 12 Wochen auf Grad 0 - 1 verbessert haben und die Corticosteroid‑Dosis auf ≤ 10 mg/Tag Prednison oder eines Äquivalents verringert wurde |

Grad 4 oder wiederkehrende Grad 3 |

Behandlung mit Tecentriq dauerhaft absetzen (außer bei Endokrinopathien, die mit Hormonsubstitutionstherapie kontrolliert werden können) |

|

Sonstige Nebenwirkungen |

Schweregrad |

Anpassung der Behandlung |

Reaktionen im Zusammenhang mit einer Infusion |

Grad 1 oder 2 |

Injektionsgeschwindigkeit verringern oder die Injektion unterbrechen. Die Behandlung kann wieder aufgenommen werden, sobald das Ereignis abgeklungen ist |

Grad 3 oder 4 |

Behandlung mit Tecentriq dauerhaft absetzen |

ALT = Alaninaminotransferase, AST = Aspartataminotransferase, ULN = upper limit of normal (obere Normalgrenze)

Anmerkung: Die Toxizität ist gemäß der aktuellen Version der Common Terminology Criteria for Adverse Events (NCI‑CTCAE) des National Cancer Instituts einzustufen.

1 Unabhängig vom Schweregrad

2 Eine gründliche kardiologische Untersuchung ist durchzuführen, um die Ätiologie zu bestimmen und um entsprechend zu behandeln.

Spezielle Patientengruppen

Kinder und Jugendliche

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Tecentriq bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist nicht erwiesen. Zurzeit vorliegende Daten zur intravenösen Anwendung von Tecentriq sind in den Abschnitten 4.8, 5.1 und 5.2 beschrieben, eine Dosierungsempfehlung kann jedoch nicht gegeben werden.

Ältere Patienten

Gemäß den Ergebnissen einer populationspharmakokinetischen Analyse ist bei Patienten im Alter von ≥ 65 Jahren keine Dosisanpassung von Tecentriq erforderlich (siehe Abschnitte 4.8 und 5.1).

Patienten asiatischer Herkunft

Aufgrund von erhöhten hämatologischen Toxizitäten, die in der Studie IMpower150 bei asiatischen Patienten beobachtet wurden, wird empfohlen, mit einer Anfangsdosis von 175 mg/m2 Paclitaxel alle drei Wochen zu beginnen.

Nierenfunktionsstörung

Gemäß den Ergebnissen einer populationspharmakokinetischen Analyse ist bei Patienten mit leichter bis mäßiger Nierenfunktionsstörung keine Dosisanpassung erforderlich (siehe Abschnitt 5.2). Die Daten zu Patienten mit schwerer Nierenfunktionsstörung sind zu begrenzt, um Rückschlüsse auf diese Population zuzulassen.

Leberfunktionsstörung

Gemäß den Ergebnissen einer populationspharmakokinetischen Analyse ist bei Patienten mit leichter oder mäßiger Leberfunktionsstörung keine Dosisanpassung erforderlich. Tecentriq wurde bisher nicht bei Patienten mit schwerer Leberfunktionsstörung untersucht (siehe Abschnitt 5.2).

ECOG(Eastern Cooperative Oncology Group)‑Performance‑Status ≥ 2

Patienten mit einem ECOG‑Performance‑Status ≥ 2 waren aus den klinischen Prüfungen zu TNBC, ES-SCLC, Zweitlinien‑UC und HCC ausgeschlossen (siehe Abschnitte 4.4 und 5.1).

Art der Anwendung

Es ist wichtig, die Angaben auf dem Arzneimittel zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der Patient die richtige, ihm verschriebene Darreichungsform (intravenös oder subkutan) erhält.

Tecentriq Injektionslösung ist nicht zur intravenösen Anwendung vorgesehen und darf nur als subkutane Injektion verabreicht werden.

Vor der Anwendung ist Tecentriq Injektionslösung aus der gekühlten Lagerung zu entnehmen, damit die Lösung Raumtemperatur annehmen kann. Hinweise zur Anwendung und Handhabung der Tecentriq Injektionslösung vor der Anwendung, siehe Abschnitt 6.6.

Verabreichen Sie 15 ml Tecentriq Injektionslösung innerhalb von etwa 7 Minuten in den Oberschenkel. Die Verwendung eines subkutanen Infusionssets (z. B. Flügelkanüle/Butterfly) wird empfohlen. Verabreichen Sie dem Patienten NICHT das im Schlauch verbliebene Restvolumen.

Die Injektionsstellen sind abwechselnd nur zwischen dem linken und rechten Oberschenkel auszuwählen. Neue Injektionen sind mindestens 2,5 cm von einer vorherigen Injektionsstelle entfernt und niemals in Bereiche zu injizieren, an denen die Haut gerötet, geprellt, empfindlich oder verhärtet ist. Während der Behandlung mit Tecentriq Injektionslösung sind andere Arzneimittel zur subkutanen Anwendung vorzugsweise an anderen Stellen zu injizieren.

Überempfindlichkeit gegen Atezolizumab oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile.

Rückverfolgbarkeit

Um die Rückverfolgbarkeit biologischer Arzneimittel zu verbessern, müssen die Bezeichnung des Arzneimittels und die Chargenbezeichnung des angewendeten Arzneimittels eindeutig dokumentiert werden.

Immunvermittelte Nebenwirkungen

Die meisten immunvermittelten Nebenwirkungen während der Behandlung mit Atezolizumab waren mit Unterbrechung der Behandlung mit Atezolizumab und Einleitung einer Corticosteroid-Behandlung und/oder unterstützender Therapie reversibel. Es wurden immunvermittelte Nebenwirkungen beobachtet, die mehr als ein Körpersystem betrafen. Immunvermittelte Nebenwirkungen durch Atezolizumab können auch nach der letzten Dosis Atezolizumab auftreten.

Bei Verdacht auf immunvermittelte Nebenwirkungen müssen gründliche Untersuchungen zur Bestätigung der Ätiologie oder zum Ausschluss anderer Ursachen vorgenommen werden. Abhängig vom Schweregrad der Nebenwirkung ist die Behandlung mit Atezolizumab zu unterbrechen und Corticosteroide sind zu verabreichen. Nach Besserung auf ≤ Grad 1 sind die Corticosteroide über einen Zeitraum von ≥ 1 Monat auszuschleichen. Basierend auf limitierten Daten aus klinischen Prüfungen von Patienten, deren immunvermittelte Nebenwirkungen nicht mit einer systemischen Corticosteroid-Anwendung unter Kontrolle gebracht werden konnten, kann die Gabe anderer systemischer Immunsuppressiva in Betracht gezogen werden.

Atezolizumab muss dauerhaft abgesetzt werden, wenn eine immunvermittelte Nebenwirkung Grad 3 erneut auftritt sowie bei jeder immunvermittelten Nebenwirkung Grad 4, außer bei Endokrinopathien, die mit Hormonsubstitutionstherapie kontrolliert werden können (siehe Abschnitte 4.2 und 4.8).

Bei Patienten mit vorbestehender Autoimmunerkrankung (AIE) deuten Daten aus Beobachtungsstudien darauf hin, dass das Risiko immunvermittelter Nebenwirkungen nach einer Therapie mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren im Vergleich zu dem Risiko bei Patienten ohne vorbestehende AIE erhöht sein kann. Darüber hinaus traten häufig Schübe der zugrunde liegenden AIE auf, die jedoch in der Mehrzahl leicht und beherrschbar waren.

Immunvermittelte Pneumonitis

Fälle von Pneumonitis, einschließlich tödlicher Fälle, wurden in klinischen Prüfungen mit Atezolizumab beobachtet (siehe Abschnitt 4.8). Die Patienten sind auf Anzeichen und Symptome einer Pneumonitis zu überwachen, und andere Ursachen als eine immunvermittelte Pneumonitis sind auszuschließen.

Die Behandlung mit Atezolizumab ist bei Pneumonitis von Grad 2 zu unterbrechen und eine Behandlung mit 1 – 2 mg/kg Körpergewicht (KG)/Tag Prednison oder eines Äquivalents ist einzuleiten. Wenn sich die Symptome auf ≤ Grad 1 verbessern, sind die Corticosteroide über einen Zeitraum von ≥ 1 Monat auszuschleichen. Die Behandlung mit Atezolizumab kann wieder aufgenommen werden, wenn sich das Ereignis innerhalb von 12 Wochen auf ≤ Grad 1 verbessert hat und die Corticosteroid‑Dosis auf ≤ 10 mg/Tag Prednison oder eines Äquivalents verringert wurde. Bei Auftreten einer Pneumonitis von Grad 3 oder 4 muss die Behandlung mit Atezolizumab dauerhaft abgesetzt werden.

Immunvermittelte Hepatitis

Fälle von Hepatitis, einige mit tödlichem Ausgang, wurden in klinischen Prüfungen mit Atezolizumab beobachtet (siehe Abschnitt 4.8). Die Patienten sind auf Anzeichen und Symptome einer Hepatitis zu überwachen.

Aspartataminotransferase (AST), Alaninaminotransferase (ALT) und Bilirubin sind vor Behandlungsbeginn, während der Behandlung mit Atezolizumab in regelmäßigen Abständen und wenn klinisch indiziert zu überwachen.

Bei Patienten ohne HCC ist die Behandlung mit Atezolizumab zu unterbrechen, wenn Ereignisse von Grad 2 (ALT oder AST > 3 bis 5 x ULN oder Bilirubin im Blut > 1,5 bis 3 x ULN) länger als 5 bis 7 Tage anhalten, und eine Behandlung mit 1 bis 2 mg/kg KG/Tag Prednison oder eines Äquivalents ist einzuleiten. Wenn sich das unerwünschte Ereignis auf ≤ Grad 1 verbessert, sind die Corticosteroide über einen Zeitraum von ≥ 1 Monat auszuschleichen.

Die Behandlung mit Atezolizumab kann wieder aufgenommen werden, wenn sich das Ereignis innerhalb von 12 Wochen auf ≤ Grad 1 verbessert hat und die Corticosteroid‑Dosis auf ≤ 10 mg/Tag Prednison oder eines Äquivalents verringert wurde. Die Behandlung mit Atezolizumab ist bei Ereignissen von Grad 3 oder Grad 4 dauerhaft abzusetzen (ALT oder AST > 5,0 x ULN oder Bilirubin im Blut > 3 x ULN).

Bei Patienten mit HCC ist die Behandlung mit Atezolizumab zu unterbrechen, wenn ALT oder AST von Normalwerten bei Behandlungsbeginn auf > 3 x bis ≤ 10 x ULN oder von > 1 x bis ≤ 3 x ULN bei Behandlungsbeginn auf > 5 x bis ≤ 10 x ULN oder von > 3 x bis ≤ 5 x ULN bei Behandlungsbeginn auf > 8 x bis ≤ 10 x ULN ansteigen, und länger als 5 bis 7 Tage anhalten. Eine Behandlung mit 1 bis 2 mg/kg KG/Tag Prednison oder eines Äquivalents ist einzuleiten. Wenn sich das Ereignis auf ≤ Grad 1 verbessert, sind die Corticosteroide über einen Zeitraum von ≥ 1 Monat auszuschleichen.

Die Behandlung mit Atezolizumab kann wieder aufgenommen werden, wenn sich das Ereignis innerhalb von 12 Wochen auf ≤ Grad 1 verbessert hat und die Corticosteroid‑Dosis auf ≤ 10 mg/Tag Prednison oder eines Äquivalents verringert wurde. Die Behandlung mit Atezolizumab ist dauerhaft abzusetzen, wenn ALT oder AST auf > 10 x ULN oder das Gesamtbilirubin auf > 3 x ULN ansteigt.

Immunvermittelte Kolitis

Fälle von Diarrhö oder Kolitis wurden in klinischen Prüfungen mit Atezolizumab beobachtet (siehe Abschnitt 4.8). Die Patienten sind auf Anzeichen und Symptome von Kolitis zu überwachen.

Die Behandlung mit Atezolizumab ist bei Grad 2 oder 3 Diarrhö (Anstieg um ≥ 4 Stuhlgänge/Tag gegenüber Behandlungsbeginn) oder Kolitis (symptomatisch) zu unterbrechen. Bei Grad 2 Diarrhö oder Kolitis ist bei anhaltenden Symptomen über 5 Tage oder bei Wiederauftreten der Symptome eine Behandlung mit 1 bis 2 mg/kg KG/Tag Prednison oder eines Äquivalents einzuleiten. Bei Grad 3 Diarrhö oder Kolitis ist eine Behandlung mit intravenösen Corticosteroiden (1 bis 2 mg/kg KG/Tag Methylprednisolon oder eines Äquivalents) einzuleiten. Nach einer Besserung der Symptome soll eine Behandlung mit 1 bis 2 mg/kg KG/Tag Prednison oder eines Äquivalents eingeleitet werden. Wenn sich die Symptome auf ≤ Grad 1 verbessern, sind die Corticosteroide über einen Zeitraum von ≥ 1 Monat auszuschleichen. Die Behandlung mit Atezolizumab kann wieder aufgenommen werden, wenn sich das Ereignis innerhalb von 12 Wochen auf ≤ Grad 1 verbessert hat und die Corticosteroid‑Dosis auf ≤ 10 mg/Tag Prednison oder eines Äquivalents verringert wurde. Die Behandlung mit Atezolizumab ist bei Diarrhö oder Kolitis von Grad 4 (lebensbedrohlich; unverzügliche Intervention indiziert) dauerhaft abzusetzen. Die potenzielle Komplikation einer gastrointestinalen Perforation in Verbindung mit Kolitis soll in Betracht gezogen werden.

Immunvermittelte Endokrinopathien

Hypothyreose, Hyperthyreose, Nebenniereninsuffizienz, Hypophysitis und Diabetes mellitus Typ 1, einschließlich diabetischer Ketoazidose, wurden in klinischen Prüfungen mit Atezolizumab beobachtet (siehe Abschnitt 4.8).

Die Patienten sind auf klinische Anzeichen und Symptome von Endokrinopathien zu überwachen. Die Schilddrüsenfunktion ist vor und regelmäßig während der Behandlung mit Atezolizumab zu überwachen. Für Patienten mit auffälligen Ergebnissen aus Schilddrüsenfunktionstests zu Behandlungsbeginn ist eine geeignete Behandlung in Betracht zu ziehen.

Asymptomatische Patienten mit auffälligen Ergebnissen aus Schilddrüsenfunktionstests können mit Atezolizumab behandelt werden. Bei symptomatischer Hypothyreose ist die Behandlung mit Atezolizumab zu unterbrechen und eine Schilddrüsenhormon‑Ersatztherapie nach Bedarf einzuleiten. Eine isolierte Hypothyreose kann durch eine Ersatztherapie und ohne Corticosteroide behandelt werden. Bei symptomatischem Hyperthyreose ist die Behandlung mit Atezolizumab zu unterbrechen und ein Thyreostatikum nach Bedarf anzuwenden. Die Behandlung mit Atezolizumab kann wieder aufgenommen werden, sobald die Symptome unter Kontrolle sind und sich die Schilddrüsenfunktion verbessert.

Bei symptomatischer Nebenniereninsuffizienz ist die Behandlung mit Atezolizumab zu unterbrechen und eine Behandlung mit intravenösen Corticosteroiden (1 bis 2 mg/kg KG/Tag Methylprednisolon oder eines Äquivalents) einzuleiten. Sobald sich die Symptome verbessern, ist die Behandlung mit 1 bis 2 mg/kg KG/Tag Prednison oder eines Äquivalents fortzuführen. Wenn sich die Symptome auf ≤ Grad 1 verbessern, sind die Corticosteroide über einen Zeitraum von ≥ 1 Monat auszuschleichen. Die Behandlung kann wieder aufgenommen werden, wenn sich das Ereignis innerhalb von 12 Wochen auf ≤ Grad 1 verbessert hat und die Corticosteroid‑Dosis auf ≤ 10 mg/Tag Prednison oder eines Äquivalents verringert wurde und wenn der Patient unter der Ersatztherapie (falls notwendig) stabil ist.

Bei Hypophysitis Grad 2 oder 3 ist die Behandlung mit Atezolizumab zu unterbrechen und eine Behandlung mit intravenösen Corticosteroiden (1 bis 2 mg/kg KG/Tag Methylprednisolon oder eines Äquivalents) einzuleiten. Bei Bedarf soll eine Hormonsubstitutionstherapie eingeleitet werden. Sobald sich die Symptome verbessern, ist die Behandlung mit 1 bis 2 mg/kg KG/Tag Prednison oder eines Äquivalents fortzuführen. Wenn sich die Symptome auf ≤ Grad 1 verbessern, sind die Corticosteroide über einen Zeitraum von ≥ 1 Monat auszuschleichen. Die Behandlung kann wieder aufgenommen werden, wenn sich das Ereignis innerhalb von 12 Wochen auf ≤ Grad 1 verbessert hat und die Corticosteroid‑Dosis auf ≤ 10 mg/Tag Prednison oder eines Äquivalents verringert wurde und wenn der Patient unter der Ersatztherapie (falls notwendig) stabil ist. Die Behandlung mit Atezolizumab ist bei Hypophysitis Grad 4 dauerhaft abzusetzen.

Bei Diabetes mellitus Typ 1 ist eine Behandlung mit Insulin einzuleiten. Bei Hyperglykämie ≥ Grad 3 (Nüchternglucose > 250 mg/dl oder 13,9 mmol/l) ist die Behandlung mit Atezolizumab zu unterbrechen. Die Behandlung mit Atezolizumab kann wieder aufgenommen werden, wenn durch eine Insulin‑Ersatztherapie der Stoffwechsel wieder unter Kontrolle ist.

Immunvermittelte Meningoenzephalitis

Das Auftreten von Meningoenzephalitis wurde in klinischen Prüfungen mit Atezolizumab beobachtet (siehe Abschnitt 4.8). Die Patienten sind auf klinische Anzeichen und Symptome einer Meningitis oder Enzephalitis zu überwachen.

Die Behandlung mit Atezolizumab ist bei Meningitis oder Enzephalitis jeglichen Grades dauerhaft abzusetzen. Eine Behandlung mit intravenösen Corticosteroiden (1 bis 2 mg/kg KG/Tag Methylprednisolon oder eines Äquivalents) ist einzuleiten. Nach einer Verbesserung der Symptome soll eine Behandlung mit 1 bis 2 mg/kg KG/Tag Prednison oder eines Äquivalents eingeleitet werden.

Immunvermittelte Neuropathien

Das Auftreten des Myastheniesyndroms/der Myasthenia gravis oder des Guillain‑Barré‑Syndroms, die lebensbedrohlich sein können, sowie von Gesichtsparese wurden bei Patienten beobachtet, die mit Atezolizumab behandelt wurden. Die Patienten sind auf Symptome einer motorischen oder sensorischen Neuropathie zu überwachen.

Myelitis wurde in klinischen Prüfungen mit Atezolizumab beobachtet (siehe Abschnitt 4.8). Die Patienten sind engmaschig auf Anzeichen und Symptome, die auf eine Myelitis hindeuten, zu überwachen.

Die Behandlung mit Atezolizumab ist beim Myastheniesyndrom/Myasthenia gravis oder Guillain‑Barré‑Syndrom jeglichen Grades dauerhaft abzusetzen. Die Einleitung systemischer Corticosteroide mit einer Dosis von 1 bis 2 mg/kg KG/Tag Prednison oder eines Äquivalents ist in Betracht zu ziehen.

Bei einer Gesichtsparese von Grad 1 oder 2 ist die Behandlung mit Atezolizumab zu unterbrechen und eine Behandlung mit systemischen Corticosteroiden (1 bis 2 mg/kg KG/Tag Prednison oder Äquivalent) in Betracht zu ziehen. Die Behandlung kann erst dann wieder aufgenommen werden, wenn das Ereignis vollständig abgeklungen ist. Die Behandlung mit Atezolizumab ist bei einer Gesichtsparese von Grad 3 oder 4 oder bei jeder anderen Neuropathie, die während der Unterbrechung der Behandlung mit Atezolizumab nicht vollständig abklingt, dauerhaft abzusetzen.

Bei Myelitis von Grad 2, 3 oder 4 muss die Behandlung mit Atezolizumab dauerhaft abgesetzt werden.

Immunvermittelte Pankreatitis

Das Auftreten von Pankreatitis, einschließlich eines Anstiegs der Amylase‑ und Lipase‑Spiegel im Serum, wurde in klinischen Prüfungen mit Atezolizumab beobachtet (siehe Abschnitt 4.8). Die Patienten sind engmaschig auf Anzeichen und Symptome einer akuten Pankreatitis zu überwachen.

Die Behandlung mit Atezolizumab ist bei ≥ Grad 3 erhöhten Amylase‑ oder Lipase‑Spiegeln im Serum (> 2 x ULN) oder Grad 2 oder 3 Pankreatitis zu unterbrechen und eine Behandlung mit intravenösen Corticosteroiden (1 bis 2 mg/kg KG/Tag Methylprednisolon oder eines Äquivalents) ist einzuleiten. Sobald sich die Symptome verbessern, ist die Behandlung mit 1 bis 2 mg/kg KG/Tag Prednison oder eines Äquivalents fortzuführen. Die Behandlung mit Atezolizumab kann wieder aufgenommen werden, wenn sich die Amylase‑ und Lipase‑Spiegel im Serum innerhalb von 12 Wochen wieder auf ≤ Grad 1 verbessern oder die Symptome der Pankreatitis abgeklungen sind und die Corticosteroid‑Dosis auf ≤ 10 mg/Tag Prednison oder eines Äquivalents verringert wurde. Die Behandlung mit Atezolizumab ist bei Grad-4-Pankreatitis oder bei rezidivierender Pankreatitis jeglicher Grade dauerhaft abzusetzen.

Immunvermittelte Myokarditis

Fälle von Myokarditis, einschließlich tödlicher Fälle, wurden mit Atezolizumab beobachtet (siehe Abschnitt 4.8). Die Patienten sind auf Anzeichen und Symptome einer Myokarditis zu überwachen. Myokarditis kann ebenfalls eine klinische Manifestation einer Myositis sein und ist entsprechend zu behandeln.

Patienten mit kardialen oder kardiopulmonalen Symptomen sind auf eine mögliche Myokarditis zu untersuchen, damit bereits im frühen Stadium geeignete Maßnahmen eingeleitet werden können. Bei Verdacht auf Myokarditis ist die Behandlung mit Atezolizumab zu unterbrechen, eine sofortige Behandlung mit systemischen Corticosteroiden in einer Dosis von 1 bis 2 mg/kg KG/Tag Prednison oder eines Äquivalents ist einzuleiten sowie eine umgehende kardiologische Untersuchung mit diagnostischer Abklärung gemäß den aktuellen klinischen Leitlinien. Sobald die Diagnose einer Myokarditis gestellt wurde, ist die Behandlung mit Atezolizumab bei Myokarditis von Grad ≥ 2 dauerhaft abzusetzen (siehe Abschnitt 4.2).

Immunvermittelte Nephritis

Das Auftreten von Nephritis wurde in klinischen Prüfungen mit Atezolizumab beobachtet (siehe Abschnitt 4.8). Die Patienten sind auf Änderungen der Nierenfunktion zu überwachen.

Bei Nephritis Grad 2 ist die Behandlung mit Atezolizumab zu unterbrechen und eine Behandlung mit systemischen Corticosteroiden in einer Dosis von 1 bis 2 mg/kg KG/Tag Prednison oder eines Äquivalents einzuleiten. Die Behandlung mit Atezolizumab kann wieder aufgenommen werden, wenn sich das Ereignis innerhalb von 12 Wochen auf ≤ Grad 1 verbessert hat und die Corticosteroid‑Dosis auf ≤ 10 mg/Tag Prednison oder eines Äquivalents verringert wurde. Bei Nephritis Grad 3 oder 4 ist die Behandlung mit Atezolizumab dauerhaft abzusetzen.

Immunvermittelte Myositis

Fälle von Myositis, einschließlich tödlicher Fälle, wurden mit Atezolizumab beobachtet (siehe Abschnitt 4.8). Die Patienten sind auf Anzeichen und Symptome einer Myositis zu überwachen. Patienten mit Verdacht auf Myositis sind auf Anzeichen einer Myokarditis zu überwachen.

Wenn ein Patient Anzeichen und Symptome einer Myositis entwickelt, ist eine engmaschige Überwachung durchzuführen und der Patient unverzüglich zur Beurteilung und Behandlung an einen Spezialisten zu überweisen. Bei Myositis Grad 2 oder 3 ist die Behandlung mit Atezolizumab zu unterbrechen und eine Behandlung mit Corticosteroiden (1 bis 2 mg/kg KG/Tag Prednison oder eines Äquivalents) einzuleiten. Wenn sich die Symptome auf ≤ Grad 1 verbessern, sind die Corticosteroide, wie klinisch indiziert, auszuschleichen. Die Behandlung mit Atezolizumab kann wieder aufgenommen werden, wenn sich das Ereignis innerhalb von 12 Wochen auf ≤ Grad 1 verbessert hat und die Corticosteroid‑Dosis auf ≤ 10 mg/Tag orales Prednison oder eines Äquivalents verringert wurde. Die Behandlung mit Atezolizumab ist bei Myositis Grad 4 oder rezidivierender Myositis Grad 3 dauerhaft abzusetzen oder, wenn die Corticosteroid-Dosis nicht innerhalb von 12 Wochen nach Auftreten auf ein Äquivalent von ≤ 10 mg/Tag Prednison verringert werden konnte.

Immunvermittelte schwerwiegende unerwünschte Reaktionen der Haut

Bei mit Atezolizumab behandelten Patienten wurden immunvermittelte schwerwiegende unerwünschte Reaktionen der Haut (severe cutaneous adverse reactions, SCARs) einschließlich Fälle von Stevens-Johnson-Syndrom (SJS) und toxischer epidermaler Nekrolyse (TEN) berichtet. Die Patienten sind auf schwere Hautreaktionen zu überwachen und andere Ursachen sind auszuschließen. Bei Verdacht auf eine SCAR sind die Patienten zur weiteren Diagnose und Behandlung an einen Spezialisten zu überweisen.

Basierend auf dem Schweregrad der Nebenwirkung ist die Behandlung mit Atezolizumab bei Reaktionen der Haut von Grad 3 zu unterbrechen und eine Behandlung mit systemischen Corticosteroiden in einer Dosis von 1 bis 2 mg/kg KG/Tag Prednison oder eines Äquivalents einzuleiten. Die Behandlung mit Atezolizumab kann wieder aufgenommen werden, sobald sich das Ereignis innerhalb von 12 Wochen auf ≤ Grad 1 verbessert hat und die Corticosteroid‑Dosis auf ≤ 10 mg/Tag Prednison oder eines Äquivalents verringert wurde. Bei Reaktionen der Haut von Grad 4 ist die Behandlung mit Atezolizumab dauerhaft abzusetzen und Corticosteroide sind anzuwenden.

Die Behandlung mit Atezolizumab ist bei Patienten mit Verdacht auf SJS oder TEN zu unterbrechen. Bei bestätigtem SJS oder TEN ist Atezolizumab dauerhaft abzusetzen.

Vorsicht ist geboten, wenn die Anwendung von Atezolizumab bei einem Patienten in Erwägung gezogen wird, bei dem bereits während einer vorherigen Behandlung mit anderen immunstimulierenden Krebsmedikamenten eine schwere oder lebensbedrohliche kutane Nebenwirkung aufgetreten ist.

Immunvermittelte Erkrankungen des Perikards

Erkrankungen des Perikards, einschließlich Perikarditis, Perikarderguss und Herzbeuteltamponade, von denen einige zum Tod führten, wurden unter Atezolizumab beobachtet (siehe Abschnitt 4.8). Die Patienten sind auf klinische Anzeichen und Symptome von Erkrankungen des Perikards zu überwachen.

Bei Verdacht auf Perikarditis Grad 1 ist die Behandlung mit Atezolizumab zu unterbrechen und umgehend eine kardiologische Untersuchung mit diagnostischer Abklärung gemäß den aktuellen klinischen Leitlinien einzuleiten. Bei Verdacht auf eine Erkrankung des Perikards ≥ Grad 2 ist die Behandlung mit Atezolizumab zu unterbrechen, eine sofortige Behandlung mit systemischen Corticosteroiden in einer Dosierung von 1 bis 2 mg/kg KG/Tag Prednison oder eines Äquivalents einzuleiten sowie eine umgehende kardiologische Untersuchung mit diagnostischer Abklärung gemäß den aktuellen klinischen Leitlinien zu veranlassen. Sobald die Diagnose einer Erkrankung des Perikards gestellt ist, muss die Behandlung mit Atezolizumab bei einer Erkrankung des Perikards ≥ Grad 2 dauerhaft abgebrochen werden (siehe Abschnitt 4.2).

Hämophagozytische Lymphohistiozytose

Bei Patienten, die Atezolizumab erhielten, wurde über hämophagozytische Lymphohistiozytose (HLH), einschließlich Fälle mit tödlichem Ausgang, berichtet (siehe Abschnitt 4.8). Eine HLH ist in Betracht zu ziehen, wenn das Erscheinungsbild des Zytokin-Freisetzungssyndroms atypisch ist oder länger andauert. Die Patienten sind auf klinische Anzeichen und Symptome einer HLH zu überwachen. Bei Verdacht auf HLH muss Atezolizumab dauerhaft abgesetzt werden und die Patienten sind zur weiteren Diagnose und Behandlung an einen Spezialisten zu überweisen.

Andere immunvermittelte Nebenwirkungen

Angesichts des Wirkmechanismus von Atezolizumab können andere immunvermittelte Nebenwirkungen auftreten, einschließlich nicht-infektiöser Zystitis und Uveitis.

Alle vermuteten immunvermittelten Nebenwirkungen sollen bewertet werden, um andere Ursachen auszuschließen. Die Patienten sollen auf Anzeichen und Symptome immunvermittelter Nebenwirkungen überwacht und je nach Schweregrad der Nebenwirkung mit Behandlungsmodifikationen und Corticosteroiden, wie klinisch indiziert, behandelt werden (siehe Abschnitt 4.2 und Abschnitt 4.8).

Reaktionen im Zusammenhang mit einer Infusion

Reaktionen im Zusammenhang mit einer Infusion, einschließlich Anaphylaxie, wurden mit Atezolizumab beobachtet (siehe Abschnitt 4.8). Bei Patienten mit Reaktionen im Zusammenhang mit einer Infusion von Grad 1 oder 2 ist die Injektionsgeschwindigkeit zu reduzieren oder die Behandlung zu unterbrechen. Bei Patienten mit Reaktionen im Zusammenhang mit einer Infusion von Grad 3 oder 4 ist Atezolizumab dauerhaft abzusetzen. Patienten mit Reaktionen im Zusammenhang mit einer Infusion von Grad 1 oder 2 können Atezolizumab unter engmaschiger Überwachung weiterhin erhalten; eine Prämedikation mit einem Antipyretikum und Antihistaminikum kann in Erwägung gezogen werden.

Krankheitsspezifische Vorsichtsmaßnahmen

Anwendung von Atezolizumab in Kombination mit Bevacizumab, Paclitaxel und Carboplatin bei metastasiertem NSCLC mit nicht-plattenepithelialer Histologie

Vor Einleitung der Behandlung mit dem Vierfach-Regime, bestehend aus Atezolizumab, Bevacizumab, Paclitaxel und Carboplatin, müssen Ärzte die kombinierten Risiken sorgfältig abwägen (siehe Abschnitt 4.8).

Anwendung von Atezolizumab in Kombination mit nab-Paclitaxel beim metastasierten TNBC

Treten während der Behandlung mit Atezolizumab kombiniert mit nab-Paclitaxel Neutropenien und periphere Neuropathien auf, so können diese durch Unterbrechung der Behandlung mit nab-Paclitaxel reversibel sein. Ärzte müssen die Fachinformation von nab-Paclitaxel bezüglich spezifischer Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen beachten.

Anwendung von Atezolizumab bei bisher unbehandelten Patienten mit UC, die als ungeeignet für eine Cisplatin‑Therapie eingestuft wurden

Die Krankheitsmerkmale zu Behandlungsbeginn und die Prognosen in der Studienpopulation der IMvigor210-Kohorte-1 waren generell vergleichbar mit denen von Patienten in der Klinik, die als ungeeignet für eine Cisplatin‑Therapie eingestuft werden, für die aber eine Carboplatin‑basierte Kombinations‑Chemotherapie infrage kommt. Für die Subgruppe von Patienten, die für keinerlei Chemotherapie geeignet sind, ist die Datenlage ungenügend. Daher soll Atezolizumab bei diesen Patienten nach sorgfältiger Abwägung des individuellen Nutzen‑Risiko‑Verhältnisses mit Vorsicht eingesetzt werden.

Anwendung von Atezolizumab in Kombination mit Bevacizumab, Paclitaxel und Carboplatin

Patienten mit NSCLC und eindeutiger Tumorinfiltration in die großen Blutgefäße des Brustkorbs oder eindeutiger Kavitation pulmonaler Läsionen, wie mittels bildgebender Verfahren festgestellt, wurden aus der zulassungsrelevanten klinischen Prüfung IMpower150 ausgeschlossen, nachdem einige Fälle tödlicher pulmonaler Hämorrhagie beobachtet wurden. Pulmonale Hämorrhagie ist ein bekannter Risikofaktor einer Behandlung mit Bevacizumab.

Aufgrund fehlender Daten soll Atezolizumab bei diesen Patientenpopulationen nach sorgfältiger Abwägung des Nutzen‑Risiko‑Verhältnisses für den Patienten mit Vorsicht eingesetzt werden.

Anwendung von Atezolizumab in Kombination mit Bevacizumab, Paclitaxel und Carboplatin bei EGFR-mutierten Patienten mit NSCLC, die unter Erlotinib + Bevacizumab progredient wurden

In der Studie IMpower150 wurden keine Daten zur Wirksamkeit von Atezolizumab in Kombination mit Bevacizumab, Paclitaxel und Carboplatin bei EGFR-mutierten Patienten, die zuvor unter Erlotinib + Bevacizumab progredient wurden, erhoben.

Anwendung von Atezolizumab in Kombination mit Bevacizumab bei HCC

Die Daten von HCC-Patienten mit Child-Pugh-Score-B-Lebererkrankung, die mit Atezolizumab in Kombination mit Bevacizumab behandelt wurden, sind sehr begrenzt und es liegen derzeit keine Daten für HCC-Patienten mit Child-Pugh-Score-C-Lebererkrankung vor.

Patienten, die mit Bevacizumab behandelt werden, haben ein erhöhtes Blutungsrisiko und bei Patienten mit HCC, die mit Atezolizumab in Kombination mit Bevacizumab behandelt wurden, wurden Fälle von schweren gastrointestinalen Blutungen, einschließlich tödlicher Ereignisse, berichtet. Bei Patienten mit HCC soll vor Beginn der Behandlung mit Atezolizumab in Kombination mit Bevacizumab ein Screening auf Ösophagusvarizen und deren anschließende Behandlung entsprechend der klinischen Praxis durchgeführt werden. Bevacizumab soll bei Patienten, bei denen unter der Kombinationsbehandlung Blutungen von Grad 3 oder 4 auftreten, dauerhaft abgesetzt werden. Bitte beachten Sie die Fachinformation von Bevacizumab.

Diabetes mellitus kann während der Behandlung mit Atezolizumab in Kombination mit Bevacizumab auftreten. Ärzte sollen den Blutzuckerspiegel je nach klinischer Indikation vor und regelmäßig während der Behandlung mit Atezolizumab in Kombination mit Bevacizumab überwachen.

Anwendung von Atezolizumab als Monotherapie zur Erstlinienbehandlung des metastasierten NSCLC

Ärzte sollen den verzögerten Beginn der Atezolizumab-Wirkung vor Einleitung der Erstlinienbehandlung als Monotherapie bei Patienten mit NSCLC berücksichtigen. Bei Atezolizumab wurde im Vergleich zu Chemotherapie eine erhöhte Anzahl an Todesfällen innerhalb von 2,5 Monaten nach der Randomisierung, gefolgt von einem Langzeitüberlebensvorteil, beobachtet. Es konnten keine spezifischen Faktoren, die mit frühen Todesfällen in Verbindung stehen, identifiziert werden (siehe Abschnitt 5.1).

Von klinischen Prüfungen ausgeschlossene Patienten

Patienten mit folgenden Erkrankungen waren von der Teilnahme an den klinischen Prüfungen ausgeschlossen: Autoimmunerkrankung in der Vorgeschichte, Pneumonitis in der Vorgeschichte, aktive Gehirnmetastasen, Patienten mit einem ECOG‑Performance‑Status ≥ 2 (außer Patienten mit fortgeschrittenem NSCLC, die für eine platinbasierte Therapie ungeeignet sind), HIV, Infektion mit Hepatitis B oder Hepatitis C (bei Patienten ohne HCC), Patienten mit erheblichen kardiovaskulären Erkrankungen und Patienten mit unzureichender hämatologischer Funktion bzw. unzureichender Funktion von Endorganen. Patienten, denen innerhalb von 28 Tagen vor Aufnahme in die Studie ein attenuierter Lebendimpfstoff verabreicht wurde, sowie Patienten, die innerhalb von 4 Wochen vor Aufnahme in die Studie systemische immunstimulierende Arzneimittel oder innerhalb von 2 Wochen vor Aufnahme in die Studie systemische Immunsuppressiva oder innerhalb von 2 Wochen vor Einleitung der Studienbehandlung therapeutische orale oder intravenöse Antibiotika erhalten hatten, waren von der Teilnahme an den klinischen Prüfungen ausgeschlossen.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung

Dieses Arzneimittel enthält Polysorbat 20. Jede 1 875-mg-Durchstechflasche Tecentriq Injektionslösung enthält 9 mg Polysorbat 20, entsprechend 0,6 mg/ml. Polysorbat 20 kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Patientenpass

Der verordnende Arzt muss die Risiken einer Therapie mit Tecentriq mit dem Patienten besprechen. Dem Patienten wird ein Patientenpass ausgehändigt, und er wird aufgefordert, diesen immer bei sich zu tragen.

Es wurden keine formalen pharmakokinetischen Interaktionsstudien mit Atezolizumab durchgeführt. Da Atezolizumab durch katabolischen Abbau aus dem Blutkreislauf eliminiert wird, sind keine metabolischen Arzneimittelwechselwirkungen zu erwarten.

Eine Verwendung systemischer Corticosteroide oder Immunsuppressiva vor Behandlungsbeginn mit Atezolizumab soll aufgrund möglicher Beeinträchtigungen der pharmakodynamischen Aktivität und der Wirksamkeit von Atezolizumab vermieden werden. Systemische Corticosteroide oder andere Immunsuppressiva können jedoch nach Beginn der Therapie mit Atezolizumab zur Behandlung von immunvermittelten Nebenwirkungen angewendet werden (siehe Abschnitt 4.4).

Frauen im gebärfähigen Alter

Frauen im gebärfähigen Alter müssen während und für 5 Monate nach der Behandlung mit Atezolizumab eine zuverlässige Verhütungsmethode anwenden.

Schwangerschaft

Es liegen keine Daten zur Anwendung von Atezolizumab bei Schwangeren vor. Bisher wurden keine Entwicklungs‑ und Reproduktionsstudien mit Atezolizumab durchgeführt. In tierexperimentellen Studien wurde nachgewiesen, dass die Hemmung des PD‑L1/PD‑1‑Signalweges in Schwangerschaft‑Mausmodellen zu einer immunvermittelten Abstoßungsreaktion gegen den sich entwickelnden Fetus und zum fetalen Tod führen kann (siehe Abschnitt 5.3). Diese Ergebnisse deuten auf ein potenzielles Risiko hin, dass die Verabreichung von Atezolizumab während der Schwangerschaft, basierend auf dem Wirkmechanismus, eine fruchtschädigende Wirkung, einschließlich erhöhter Abort‑ oder Totgeburtsraten, haben kann.

Von humanen Immunglobulinen G1 (IgG1) ist bekannt, dass sie die Plazentaschranke passieren; daher besteht die Möglichkeit, dass Atezolizumab, ein IgG1, von der Mutter auf den sich entwickelnden Fetus übergehen kann.

Atezolizumab darf während der Schwangerschaft nicht angewendet werden, es sei denn, eine Behandlung mit Atezolizumab ist aufgrund des klinischen Zustandes der Frau erforderlich.

Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob Atezolizumab in die Muttermilch übergeht. Atezolizumab ist ein monoklonaler Antikörper, der erwartungsgemäß in der menschlichen Vormilch und in geringen Konzentrationen auch in der Muttermilch enthalten ist. Ein Risiko für das Neugeborene/den Säugling kann nicht ausgeschlossen werden. Es muss eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob das Stillen oder die Behandlung mit Tecentriq zu unterbrechen ist. Dabei ist sowohl der Nutzen des Stillens für das Kind als auch der Nutzen der Therapie für die Frau zu berücksichtigen.

Fertilität

Es sind keine klinischen Daten über mögliche Auswirkungen von Atezolizumab auf die Fertilität verfügbar. Es wurden keine Toxizitätsstudien zur Untersuchung des Einflusses von Atezolizumab auf die Reproduktion und auf die Entwicklung durchgeführt. Jedoch zeigten Daten einer 26‑wöchigen Toxizitätsstudie mit Mehrfachdosen von Atezolizumab eine Auswirkung auf den Menstruationszyklus, bei einer geschätzten mittleren Exposition (AUC), die dem 6‑Fachen der AUC von Patienten in der empfohlenen Dosierung entsprach. Dieser Effekt war reversibel (siehe Abschnitt 5.3). Eine Auswirkung auf die männlichen Fortpflanzungsorgane wurde nicht beobachtet.

Tecentriq hat geringen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen. Patienten, bei denen eine Ermüdung (Fatigue) auftritt, sind anzuweisen, bis zum Abklingen der Symptome kein Fahrzeug zu führen und keine Maschinen zu bedienen (siehe Abschnitt 4.8).

Zusammenfassung des Sicherheitsprofils

Die Sicherheit von Atezolizumab als Monotherapie basiert auf gepoolten Daten von 5 039 Patienten mit unterschiedlichen Tumorarten, denen Atezolizumab intravenös verabreicht wurde, und 247 Patienten mit NSCLC, denen Atezolizumab subkutan verabreicht wurde. Die häufigsten Nebenwirkungen (> 10 %) waren Ermüdung (Fatigue) (29,3 %), verminderter Appetit (20,1 %), Ausschlag (19,7 %), Übelkeit (18,8 %), Husten (18,2 %), Diarrhö (18,1 %), Fieber (17,9 %), Dyspnoe (16,6 %), Arthralgie (16,2 %), Pruritus (13,3 %), Asthenie (13 %), Rückenschmerzen (12,2 %), Erbrechen (11,7 %), Harnwegsinfektion (11 %) und Kopfschmerzen (10,2 %).

Die Sicherheit von intravenös verabreichtem Atezolizumab als Kombinationstherapie mit anderen Arzneimitteln wurde bei 4 535 Patienten mit unterschiedlichen Tumorarten untersucht. Die häufigsten Nebenwirkungen (≥ 20 %) waren Anämie (36,8 %), Neutropenie (36,6 %), Übelkeit (35,5 %), Ermüdung (Fatigue) (33,1 %), Alopezie (28,1 %), Ausschlag (27,8 %), Diarrhö (27,6 %), Thrombozytopenie (27,1 %), Obstipation (25,8 %), verminderter Appetit (24,7 %) und periphere Neuropathie (24,4 %).

Das Sicherheitsprofil von Tecentriq Injektionslösung war im Allgemeinen vergleichbar mit dem bekannten Sicherheitsprofil der intravenösen Darreichungsform, mit einer zusätzlichen Nebenwirkung: Reaktionen an der Injektionsstelle (4,5 % im Behandlungsarm mit Tecentriq subkutan gegenüber 0 % im Behandlungsarm mit Atezolizumab intravenös).

Anwendung von Atezolizumab im adjuvanten NSCLC-Setting

Das Sicherheitsprofil von Atezolizumab im adjuvanten Setting in der Patientenpopulation mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) (IMpower010) stimmte im Allgemeinen mit dem Sicherheitsprofil der gepoolten Monotherapie bei fortgeschrittener Erkrankung überein. Allerdings lag die Häufigkeit immunvermittelter Nebenwirkungen von Atezolizumab in der IMpower010 bei 51,7 % im Vergleich zu 38,4 % in der gepoolten Monotherapiepopulation mit fortgeschrittener Erkrankung. Im adjuvanten Setting wurden keine neuen immunvermittelten Nebenwirkungen festgestellt.

Anwendung von Atezolizumab in Kombination mit Bevacizumab, Paclitaxel und Carboplatin

In der Erstlinienstudie beim NSCLC (IMpower150) wurde eine insgesamt höhere Frequenz von unerwünschten Ereignissen beim Vierfach-Regime bestehend aus Atezolizumab, Bevacizumab, Paclitaxel und Carboplatin im Vergleich zu Atezolizumab, Paclitaxel und Carboplatin beobachtet, einschließlich Ereignissen von Grad 3 und 4 (63,6 % im Vergleich zu 57,5 %), Ereignissen von Grad 5 (6,1 % im Vergleich zu 2,5 %), unerwünschten Ereignissen von besonderem Interesse bezogen auf Atezolizumab (52,4 % im Vergleich zu 48,0 %) sowie unerwünschten Ereignissen, die zum Abbruch von einer in der Studie erhaltenen Therapie führten (33,8 % im Vergleich zu 13,3 %). Übelkeit, Diarrhö, Stomatitis, Ermüdung (Fatigue), Fieber, mukosale Entzündung, verminderter Appetit, vermindertes Gewicht, Hypertonie und Proteinurie wurden bei Patienten, die Atezolizumab in Kombination mit Bevacizumab, Paclitaxel und Carboplatin erhielten, häufiger berichtet (≥ 5 % Unterschied). Andere klinisch signifikante unerwünschte Ereignisse, die öfter unter Atezolizumab, Bevacizumab, Paclitaxel und Carboplatin beobachtet wurden, waren Epistaxis, Hämoptyse und zerebrovaskulärer Insult, einschließlich tödlicher Ereignisse.

Weitere Angaben zu schwerwiegenden Nebenwirkungen sind in Abschnitt 4.4 aufgeführt.

Tabellarische Auflistung der Nebenwirkungen

Die Nebenwirkungen (adverse reactions = ARs) sind gemäß MedDRA nach Systemorganklasse (system organ class = SOC) und Häufigkeitskategorien in Tabelle 3 für Atezolizumab (intravenös und subkutan) als Monotherapie oder als Kombinationstherapie aufgelistet. Nebenwirkungen, die bekanntermaßen unter der Therapie mit Atezolizumab als Monotherapie bzw. unter Chemotherapie allein auftreten können, können ebenso unter der Kombinationstherapie auftreten, auch wenn diese nicht in den klinischen Prüfungen zur Untersuchung der Kombinationstherapie beobachtet wurden. Die folgenden Häufigkeitskategorien wurden verwendet: sehr häufig (≥ 1/10), häufig (≥ 1/100, < 1/10), gelegentlich (≥ 1/1 000, < 1/100), selten (≥ 1/10 000, < 1/1 000), sehr selten (< 1/10 000), nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar). Die Nebenwirkungen werden für jede Häufigkeitsgruppe nach abnehmendem Schweregrad aufgeführt.

Tabelle 3: Zusammenfassung der Nebenwirkungen bei Patienten, die mit Atezolizumab behandelt wurden

Atezolizumab Monotherapie |

Atezolizumab als Kombinationstherapie |

|||

Infektionen und parasitäre Erkrankungen | ||||

Sehr häufig |

Harnwegsinfektiona |

Lungeninfektionb |

||

Häufig |

Sepsisaj |

|||

Selten |

Zytomegalievirus-Infektion |

Zytomegalievirus-Infektion |

||

Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems | ||||

Sehr häufig |

Anämie, Thrombozytopenied, Neutropeniee, Leukopenief |

|||

Häufig |

Thrombozytopenied |

Lymphopenieg |

||

Selten |

Hämophagozytische Lymphohistiozytose |

Hämophagozytische Lymphohistiozytose |

||

Erkrankungen des Immunsystems | ||||

Häufig |

Reaktion im Zusammenhang mit einer Infusionh |

Reaktion im Zusammenhang mit einer Infusionh |

||

Selten |

Sarkoidoseas |

|||

Endokrine Erkrankungen | ||||

Sehr häufig |

Hypothyreosei |

|||

Häufig |

Hypothyreosei, Hyperthyreosej |

Hyperthyreosej |

||

Gelegentlich |

Diabetes mellitusk, Nebenniereninsuffizienzl, Hypophysitism |

Hypophysitism |

||

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen | ||||

Sehr häufig |

Verminderter Appetit |

Verminderter Appetit |

||

Häufig |

Hypokaliämieae, Hyponatriämieaf, Hyperglykämie |

Hypokaliämieae, Hyponatriämieaf, Hypomagnesiämien |

||

Erkrankungen des Nervensystems | ||||

Sehr häufig |

Kopfschmerzen |

Periphere Neuropathieo, Kopfschmerzen |

||

Häufig |

Periphere Neuropathieo |

Synkope, Schwindelgefühl |

||

Gelegentlich |

Guillain‑Barré‑Syndromp, Meningoenzephalitisq |

|||

Selten |

Myastheniesyndromr, Gesichtsparese, Myelitis |

Gesichtsparese |

||

Augenerkrankungen | ||||

Gelegentlich |

Uveitisat |

|||

Selten |

Uveitisat |

|||

Herzerkrankungen | ||||

Häufig |

Erkrankungen des Perikardsao |

|||

Gelegentlich |

Erkrankungen des Perikardsao |

|||

Selten |

Myokarditiss |

|||

Gefäßerkrankungen | ||||

Sehr häufig |

Hypertonieai |

|||

Häufig |

Hypotonie |

|||

Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums | ||||

Sehr häufig |

Dyspnoe, Husten |

Dyspnoe, Husten, Nasopharyngitisam |

||

Häufig |

Pneumonitist, Hypoxieag, Nasopharyngitisam |

Dysphonie |

||

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts | ||||

Sehr häufig |

Übelkeit, Erbrechen, Diarrhöu |

Übelkeit, Erbrechen, Diarrhöu, Obstipation |

||

Häufig |

Kolitisv, Abdominalschmerzen, Dysphagie, Schmerzen im Oropharynxw, Mundtrockenheit |

Stomatitis, Dysgeusie, Kolitisv |

||

Gelegentlich |

Pankreatitisx |

|||

Selten |

Zöliakie |

Zöliakie |

||

Leber- und Gallenerkrankungen | ||||

Häufig |

Erhöhte AST, erhöhte ALT, Hepatitisy |

Erhöhte AST, erhöhte ALT |

||

Erkrankungen der Haut und des Unterhautgewebes | ||||

Sehr häufig |

Ausschlagz, Pruritus |

Ausschlagz, Pruritus, Alopezieah |

||

Häufig |

Trockene Hautaq |

|||

Gelegentlich |

Schwerwiegende unerwünschte Reaktionen der Hautak, Psoriasisan, Lichen-Erkrankungenar |

Schwerwiegende unerwünschte Reaktionen der Hautak, Psoriasisan |

||

Selten |

Pemphigoid |

Pemphigoid, Lichen-Erkrankungenar |

||

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen | ||||

Sehr häufig |

Arthralgie, Rückenschmerzen |

Arthralgie, Schmerzen des Muskel- und Skelettsystemsaa, Rückenschmerzen |

||

Häufig |

Schmerzen des Muskel- und Skelettsystemsaa, Arthritisau |

Arthritisau |

||

Gelegentlich |

Myositisab, Tenosynovitisav |

Tenosynovitisav |

||

Erkrankungen der Nieren und Harnwege | ||||

Häufig |

Erhöhtes Kreatinin im Blutc |

Proteinurieac, erhöhtes Kreatinin im Blutc |

||

Gelegentlich |

Nephritisad |

|||

Nicht bekannt |

Nicht-infektiöse Zystitisal |

|||

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort | ||||

Sehr häufig |

Fieber, Ermüdung (Fatigue), Asthenie |

Fieber, Ermüdung (Fatigue), Asthenie, peripheres Ödem |

||

Häufig |

Grippeähnliche Erkrankung, Schüttelfrost, Reaktion an der Injektionsstelleap |

|||

Untersuchungen | ||||

Häufig |

Erhöhte alkalische Phosphatase im Blut |

|||

Gelegentlich |

Kreatinphosphokinase im Blut erhöht |

|||

a Schließt Berichte von Harnwegsinfektion, Zystitis, Pyelonephritis, Harnwegsinfektion durch Escherichia, bakterieller Harnwegsinfektion, Niereninfektion, akuter Pyelonephritis, chronische Pyelonephritis, Pyelitis, Nierenabszess, Infektion des Harntrakts durch Streptokokken, Urethritis, Harnwegsinfektion durch Pilze, Harnwegsinfektion durch Pseudomonas ein.

b Schließt Berichte von Pneumonie, Bronchitis, Infektionen der unteren Atemwege, infektiösem Pleuraerguss, Tracheobronchitis, atypischer Pneumonie, Lungenabszess, infektiöser Exazerbation einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, parakanzeröser Pneumonie, Pyopneumothorax, Pleurainfektion, Pneumonie nach einem Eingriff ein.

c Schließt Berichte von erhöhtem Kreatinin im Blut, Hyperkreatininämie ein.

d Schließt Berichte von Immunthrombozytopenie (gemeldet in Studien außerhalb des gepoolten Datensatzes), Thrombozytopenie, verminderter Thrombozytenzahl ein.

e Schließt Berichte von Neutropenie, erniedrigter Neutrophilenzahl, febriler Neutropenie, neutropenischer Sepsis, Granulozytopenie ein.

f Schließt Berichte von erniedrigter Leukozytenzahl, Leukopenie ein.

g Schließt Berichte von Lymphopenie, erniedrigter Lymphozytenzahl ein.

h Schließt Berichte von Reaktionen im Zusammenhang mit einer Infusion, Zytokin-Freisetzungssyndrom, Überempfindlichkeit, Anaphylaxie ein.

i Schließt Berichte von Schilddrüsenantikörper-positiver autoimmuner Hypothyreose, Immunthyreoiditis, erniedrigtem Thyreotropin im Blut, erhöhtem Thyreotropin im Blut, Euthyroid-Sick-Syndrom, Struma, Hypothyreose, immunvermittelter Unterfunktion der Schilddrüse, immunvermittelter Thyreoiditis, Myxödem, primärer Hypothyreose, Schilddrüsenerkrankung, erniedrigtem Schilddrüsenhormon, anomalen Schilddrüsenfunktionstests, Thyreoiditis, akuter Thyreoiditis, erniedrigtem Thyroxin, erniedrigtem freien Thyroxin, erhöhtem freien Thyroxin, erhöhtem Thyroxin, erniedrigtem Trijodthyronin, erhöhtem Trijodthyronin, anomalem freien Trijodthyronin, erniedrigtem freien Trijodthyronin, erhöhtem freien Trijodthyronin, stummer Thyreoiditis ein.

j Schließt Berichte von Hyperthyreose, Basedow-Krankheit, endokriner Ophthalmopathie, Exophthalmus ein.

k Schließt Berichte von Diabetes mellitus, Diabetes mellitus Typ 1, diabetischer Ketoazidose, Ketoazidose ein.

l Schließt Berichte von Nebenniereninsuffizienz, erniedrigtem Corticotropin im Blut, Glucocorticoid-Mangel, primärer Nebenniereninsuffizienz, sekundärer Nebennierenrindeninsuffizienz ein.

m Schließt Berichte von Hypophysitis, Hypopituitarismus, sekundärer Nebennierenrindeninsuffizienz, Störung der Temperaturregulation ein.

n Schließt Berichte von Hypomagnesiämie, erniedrigtem Magnesium im Blut ein.

o Schließt Berichte von peripherer Neuropathie, Autoimmun-Neuropathie, peripherer sensorischer Neuropathie, Polyneuropathie, Herpes zoster, peripherer motorischer Neuropathie, neuralgischer Schulteramyotrophie, peripherer sensomotorischer Neuropathie, toxischer Neuropathie, axonaler Neuropathie, lumbosakraler Plexopathie, Arthropathia neuropathica, peripherer Nerveninfektion, Neuritis, immunvermittelter Neuropathie ein.

p Schließt Berichte von Guillain‑Barré‑Syndrom, aufsteigender schlaffer Lähmung, demyelinisierender Polyneuropathie ein.

q Schließt Berichte von Enzephalitis, autoimmuner Enzephalitis, Meningitis, aseptischer Meningitis, Photophobie ein.

r Schließt Berichte von Myasthenia gravis ein.

s Schließt Berichte von Myokarditis, Autoimmunmyokarditis, immunvermittelter Myokarditis ein.

t Schließt Berichte von Pneumonitis, Lungeninfiltration, Bronchiolitis, immunvermittelter Lungenerkrankung, immunvermittelter Pneumonitis, interstitieller Lungenerkrankung, Alveolitis, Opazität in der Lunge, Lungenfibrose, Lungentoxizität, strahlenbedingter Pneumonitis ein.

u Schließt Berichte von Diarrhö, Stuhldrang, häufigen Darmentleerungen, gastrointestinaler Hypermotilität ein.

v Schließt Berichte von Kolitis, autoimmuner Kolitis, Kolitis ischämisch, mikroskopischer Kolitis, Kolitis ulcerosa, Diversionskolitis, eosinophiler Kolitis, immunvermittelter Enterokolitis ein.

w Schließt Berichte von Schmerzen im Oropharynx, Beschwerden im Oropharynx, Rachenreizung ein.

x Schließt Berichte von Autoimmunpankreatitis, Pankreatitis, akuter Pankreatitis, erhöhter Lipase, erhöhter Amylase ein.

y Schließt Berichte von Aszites, autoimmuner Hepatitis, hepatischer Zytolyse, Hepatitis, akuter Hepatitis, toxischer Hepatitis, Lebertoxizität, immunvermittelter Hepatitis, Lebererkrankung, arzneimittelbedingtem Leberschaden, Leberversagen, Steatosis hepatis, Leberläsion, Leberschädigung, Ösophagusvarizen mit Blutung, ösophageale Varizen, spontaner bakterieller Peritonitis ein.

z Schließt Berichte von Akne, Blasen, Dermatitis, akneiformer Dermatitis, allergischer Dermatitis, Medikamentenausschlag, Ekzem, infiziertem Ekzem, Erythem, Erythem des Augenlids, Ausschlag am Augenlid, fixem Exanthem, Follikulitis, Furunkel, Handekzem, immunvermittelter Dermatitis, Lippenbläschen, Blutblasen am Mund, palmar-plantarem Erythrodysästhesiesyndrom, Pemphigoid, Ausschlag, erythematösem Hautausschlag, makulösem Ausschlag, makulopapulösem Ausschlag, morbiliformer Ausschlag, papulösem Ausschlag, papulosquamösem Ausschlag, Ausschlag mit Juckreiz, pustulösem Ausschlag, blasigem Hautausschlag, Dermatitis am Skrotum, seborrhoischer Dermatitis, Exfoliation der Haut, Hauttoxizität, Hautulkus, Ausschlag am Gefäßzugang ein.

aa Schließt Berichte von Schmerzen des Muskel- und Skelettsystems, Myalgie, Knochenschmerzen ein.

ab Schließt Berichte von Myositis, Rhabdomyolyse, Polymyalgia rheumatica, Dermatomyositis, Muskelabszess und nachweisbarem Myoglobin im Urin, Myopathie, Polymyositis ein.

ac Schließt Berichte von Proteinurie, nachweisbarem Protein im Urin, Hämoglobinurie, Anomalie des Urins, nephrotischem Syndrom, Albuminurie ein.

ad Schließt Berichte von Nephritis, autoimmuner Nephritis, Purpura-Schönlein-Henoch-Nephritis, paraneoplastischer Glomerulonephritis, tubulo-interstitieller Nephritis ein.

ae Schließt Berichte von Hypokaliämie, erniedrigtem Kalium im Blut ein.

af Schließt Berichte von Hyponatriämie, erniedrigtem Natrium im Blut ein.

ag Schließt Berichte von Hypoxie, erniedrigter Sauerstoffsättigung, pO2 erniedrigt ein.

ah Schließt Berichte von Alopezie, Madarosis, Alopecia areata, Alopecia totalis, Hypotrichose ein.

ai Schließt Berichte von Hypertonie, erhöhtem Blutdruck, hypertensiver Krise, erhöhtem systolischen Blutdruck, diastolischer Hypertonie, inadäquat eingestelltem Blutdruck, hypertonischer Retinopathie, hypertensiver Nephropathie, essentieller Hypertonie, orthostatischer Hypertonie ein.

aj Schließt Berichte von Sepsis, septischem Schock, Urosepsis, neutropenischer Sepsis, pulmonaler Sepsis, bakterieller Sepsis, Klebsiella-Sepsis, Abdominalsepsis, Candidasepsis, Escherichia-Sepsis, Sepsis durch Pseudomonas, Sepsis durch Staphylokokken ein.

ak Schließt Berichte von bullöser Dermatitis, exfoliativem Hautausschlag, Erythema multiforme, Dermatitis exfoliativa, generalisierte Dermatitis exfoliativa, toxischem Hautausschlag, Stevens-Johnson-Syndrom, Arzneimittelwirkung mit Eosinophilie und systemischen Symptomen, Epidermolysis acuta toxica, kutaner Vaskulitis ein.

al Schließt Berichte von nicht-infektiöser und immunvermittelter Zystitis ein.

am Schließt Berichte von Nasopharyngitis, verstopfter Nase und Rhinorrhoe ein.

an Schließt Berichte von Psoriasis, psoriasiformer Dermatitis ein.

ao Schließt Berichte von Perikarditis, Perikarderguss, Herzbeuteltamponade und konstriktive Perikarditis ein.

ap Wurde in einer Studie außerhalb des gepoolten Datensatzes berichtet (in Zusammenhang mit subkutaner Anwendung). Die Häufigkeit basiert auf der Exposition gegenüber Tecentriq Injektionslösung in IMscin001 und IMscin002 und schließt Berichte von Reaktionen an der Injektionsstelle, Schmerzen an der Injektionsstelle, Erythem an der Injektionsstelle und Ausschlag an der Injektionsstelle ein.

aq Schließt Berichte von trockener Haut, Xerose ein.

ar Schließt Berichte von lichenoider Keratose, Lichen sclerosus und Lichen planus ein.

as Schließt Berichte von Sarkoidose, Lungensarkoidose und Sarkoidose der Lymphknoten ein.

atSchließt Berichte von Uveitis, Iridozyklitis und Iritis ein.

au Schließt Berichte von Arthritis, Gelenkschwellung, Osteoarthritis, rheumatoider Arthritis, Polyarthritis, Osteoarthritis der Wirbelsäule, autoimmuner Arthritis, immunvermittelter Arthritis, Spondylitis, Gelenkerguss, Arthropathie, Oligoarthritis, rheumatischer Erkrankung ein.

av Schließt Berichte von Tendinitis, Sehnenschmerzen, Tenosynovitis und Synovitis ein.

Beschreibung ausgewählter Nebenwirkungen

Die im Folgenden aufgeführten Daten geben Informationen zu klinisch signifikanten Nebenwirkungen bei Atezolizumab als Monotherapie in klinischen Prüfungen (siehe Abschnitt 5.1). Angaben zu den signifikanten Nebenwirkungen von Atezolizumab als Kombinationstherapie sind dargestellt, sofern klinisch relevante Unterschiede im Vergleich zu Atezolizumab als Monotherapie beobachtet wurden. Die Behandlungsempfehlungen bei diesen Nebenwirkungen sind in den Abschnitten 4.2 und 4.4 beschrieben.

Immunvermittelte Pneumonitis

Eine Pneumonitis trat bei 3,0 % (151/5 039) der Patienten auf, die Atezolizumab als Monotherapie erhielten. Drei dieser Patienten erlitten ein tödliches Ereignis. Die mediane Zeit bis zum Auftreten betrug 3,7 Monate (Bereich: 3 Tage bis 29,8 Monate). Die mediane Dauer betrug 1,7 Monate (Bereich: 0 Tage bis 27,8+ Monate; + kennzeichnet einen zensierten Wert). Die Pneumonitis führte bei 41 (0,8 %) Patienten zum Absetzen von Atezolizumab. Eine Pneumonitis, die eine Anwendung von Corticosteroiden erforderlich machte, trat bei 1,8 % (92/5 039) der mit Atezolizumab als Monotherapie behandelten Patienten auf.

Immunvermittelte Hepatitis

Eine Hepatitis trat bei 1,7 % (88/5 039) der Patienten auf, die Atezolizumab als Monotherapie erhielten. Unter den 88 Patienten erlitten drei ein tödliches Ereignis. Die mediane Zeit bis zum Auftreten betrug 1,4 Monate (Bereich: 0 Tage bis 26,3 Monate). Die mediane Dauer betrug 1 Monat (Bereich: 0 Tage bis 52,1+ Monate; + kennzeichnet einen zensierten Wert). Die Hepatitis führte bei 46 (0,9 %) Patienten zum Absetzen von Atezolizumab. Eine Hepatitis, die eine Anwendung von Corticosteroiden erforderlich machte, trat bei 2,6 % (130/5 039) der mit Atezolizumab als Monotherapie behandelten Patienten auf.

Immunvermittelte Kolitis

Eine Kolitis trat bei 1,2 % (62/5 039) der Patienten auf, die Atezolizumab als Monotherapie erhielten. Die mediane Zeit bis zum Auftreten betrug 4,5 Monate (Bereich: 15 Tage bis 36,4 Monate). Die mediane Dauer betrug 1,4 Monate (Bereich: 3 Tage bis 50,2+ Monate; + kennzeichnet einen zensierten Wert). Die Kolitis führte bei 24 (0,5 %) Patienten zum Absetzen von Atezolizumab. Eine Kolitis, die eine Anwendung von Corticosteroiden erforderlich machte, trat bei 0,6 % (30/5 039) der mit Atezolizumab als Monotherapie behandelten Patienten auf.

Immunvermittelte Endokrinopathien

Thyreoidale Erkrankungen

Eine Hypothyreose trat bei 8,5 % (427/5 039) der Patienten auf, die Atezolizumab als Monotherapie erhielten. Die mediane Zeit bis zum Auftreten betrug 4,2 Monate (Bereich: 0 Tage bis 38,5 Monate). Eine Hypothyreose trat bei 17,4 % (86/495) der Patienten auf, die Atezolizumab als Monotherapie im adjuvanten NSCLC-Setting erhielten. Die mediane Zeit bis zum Auftreten betrug 4,0 Monate (Bereich: 22 Tage bis 11,8 Monate).

Ein Hyperthyreose trat bei 2,4 % (121/5 039) der Patienten auf, die Atezolizumab als Monotherapie erhielten. Die mediane Zeit bis zum Auftreten betrug 2,7 Monate (Bereich: 0 Tage bis 24,3 Monate). Ein Hyperthyreose trat bei 6,5 % (32/495) der Patienten auf, die Atezolizumab als Monotherapie im adjuvanten NSCLC-Setting erhielten. Die mediane Zeit bis zum Auftreten betrug 2,8 Monate (Bereich: 1 Tag bis 9,9 Monate).

Nebenniereninsuffizienz

Eine Nebenniereninsuffizienz trat bei 0,5 % (25/5 039) der Patienten auf, die Atezolizumab als Monotherapie erhielten. Die mediane Zeit bis zum Auftreten betrug 6,2 Monate (Bereich: 3 Tage bis 21,4 Monate). Eine Nebenniereninsuffizienz führte bei 5 (0,1 %) Patienten zum Absetzen von Atezolizumab. Eine Nebenniereninsuffizienz, die eine Anwendung von Corticosteroiden erforderlich machte, trat bei 0,4 % (20/5 039) der mit Atezolizumab als Monotherapie behandelten Patienten auf.

Hypophysitis

Hypophysitis trat bei 0,2 % (9/5 039) der Patienten auf, die Atezolizumab als Monotherapie erhielten. Die mediane Zeit bis zum Auftreten betrug 5,3 Monate (Bereich: 21 Tage bis 13,7 Monate). Bei 6 (0,1 %) Patienten war die Anwendung von Corticosteroiden erforderlich und die Behandlung mit Atezolizumab wurde bei 1 (< 0,1 %) Patienten abgesetzt.

Hypophysitis trat bei 1,4 % (15/1 093) der Patienten auf, die Atezolizumab in Kombination mit Paclitaxel, gefolgt von Atezolizumab, dosisdichtem Doxorubicin oder Epirubicin und Cyclophosphamid, erhielten. Die mediane Zeit bis zum Auftreten betrug 3,8 Monate (Bereich: 2,4 bis 10,7 Monate). Bei 11 Patienten (1,0 %) war die Anwendung von Corticosteroiden erforderlich. Die Behandlung mit Atezolizumab wurde bei 7 (0,6 %) Patienten abgesetzt.

Hypophysitis trat bei 0,8 % (3/393) der Patienten auf, die Atezolizumab zusammen mit Bevacizumab, Paclitaxel und Carboplatin erhielten. Die mediane Zeit bis zum Auftreten betrug 7,7 Monate (Bereich: 5,0 bis 8,8 Monate). Bei 2 Patienten war die Anwendung von Corticosteroiden erforderlich.

Hypophysitis trat bei 0,4 % (2/473) der Patienten auf, die Atezolizumab zusammen mit nab-Paclitaxel und Carboplatin erhielten. Die mediane Zeit bis zum Auftreten betrug 5,2 Monate (Bereich: 5,1 bis 5,3 Monate). Bei beiden Patienten war die Anwendung von Corticosteroiden erforderlich.

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus trat bei 0,6 % (30/5 039) der Patienten auf, die Atezolizumab als Monotherapie erhielten. Die mediane Zeit bis zum Auftreten betrug 5,5 Monate (Bereich: 3 Tage bis 29,0 Monate). Diabetes mellitus führte bei < 0,1 % (3/5 039) Patienten zum Absetzen von Atezolizumab. Bei 4 Patienten (< 0,1 %) war die Anwendung von Corticosteroiden erforderlich.

Diabetes mellitus trat bei 2,0 % (10/493) der Patienten mit HCC auf, die Atezolizumab in Kombination mit Bevacizumab erhielten. Die mediane Zeit bis zum Auftreten betrug 4,4 Monate (Bereich: 1,2 Monate bis 8,3 Monate). Diabetes mellitus führte bei keinem Patienten zum Absetzen von Atezolizumab.

Immunvermittelte Meningoenzephalitis

Eine Meningoenzephalitis trat bei 0,4 % (22/5 039) der Patienten auf, die Atezolizumab als Monotherapie erhielten. Die mediane Zeit bis zum Auftreten betrug 15 Tage (Bereich: 0 Tage bis 12,5 Monate). Die mediane Dauer betrug 24 Tage (Bereich: 6 Tage bis 14,5+ Monate; + kennzeichnet einen zensierten Wert).

Eine Meningoenzephalitis, die eine Anwendung von Corticosteroiden erforderlich machte, trat bei 0,2 % (12/5 039) der mit Atezolizumab behandelten Patienten auf. Acht Patienten (0,2 %) mussten Atezolizumab absetzen.

Immunvermittelte Neuropathien

Guillain‑Barré‑Syndrom und demyelinisierende Polyneuropathie

Guillain‑Barré‑Syndrom und demyelinisierende Polyneuropathie traten bei 0,1 % (6/5 039) der Patienten auf, die Atezolizumab als Monotherapie erhielten. Die mediane Zeit bis zum Auftreten betrug 4,1 Monate (Bereich: 18 Tage bis 8,1 Monate). Die mediane Dauer lag bei 8,0 Monaten (Bereich: 18 Tage bis 24,5+ Monate; + kennzeichnet einen zensierten Wert). Das Guillain‑Barré‑Syndrom führte bei einem Patienten (< 0,1 %) zum Absetzen der Behandlung mit Atezolizumab. Ein Guillain‑Barré‑Syndrom, das eine Anwendung von Corticosteroiden erforderlich machte, trat bei < 0,1 % (3/5 039) der Patienten auf, die Atezolizumab als Monotherapie erhielten.

Immunvermittelte Gesichtsparese

Eine Gesichtsparese trat bei < 0,1 % (1/5 039) der Patienten auf, die Atezolizumab als Monotherapie erhielten. Die Zeit bis zum Auftreten betrug 29 Tage. Die Dauer lag bei 1,1 Monaten. Das Ereignis erforderte keine Anwendung von Corticosteroiden und führte nicht zum Absetzen von Atezolizumab.

Immunvermittelte Myelitis

Eine Myelitis trat bei < 0,1 % (1/5 039) der Patienten auf, die Atezolizumab als Monotherapie erhielten. Die Zeit bis zum Auftreten betrug 3 Tage. Das Ereignis erforderte die Anwendung von Corticosteroiden, führte jedoch nicht zum Absetzen von Atezolizumab.

Myastheniesyndrom

Myasthenia gravis trat bei < 0,1 % (2/5 039) Patienten auf (einschließlich eines tödlichen Ereignisses), die Atezolizumab als Monotherapie erhielten. Die mediane Zeit bis zum Auftreten betrug 2,6 Monate (Bereich: 1,2 Monate bis 4 Monate).

Immunvermittelte Pankreatitis

Eine Pankreatitis, einschließlich erhöhter Amylase‑ und Lipasespiegel, trat bei 0,8 % (40/5 039) der Patienten auf, die Atezolizumab als Monotherapie erhielten. Die mediane Zeit bis zum Auftreten betrug 5 Monate (Bereich: 0 Tage bis 24,8 Monate). Die mediane Dauer betrug 24 Tage (Bereich: 3 Tage bis 40,4+ Monate; + kennzeichnet einen zensierten Wert). Eine Pankreatitis führte bei 3 (< 0,1 %) Patienten zum Absetzen der Behandlung mit Atezolizumab. Eine Pankreatitis, die eine Anwendung von Corticosteroiden erforderlich machte, trat bei 0,2 % (8/5 039) der Patienten auf, die Atezolizumab als Monotherapie erhielten.

Immunvermittelte Myokarditis

Eine Myokarditis trat bei < 0,1 % (5/5 039) der Patienten auf, die Atezolizumab als Monotherapie erhielten. Von diesen 5 Patienten kam es bei einem im adjuvanten NSCLC-Setting zu einem tödlichen Ereignis. Die mediane Zeit bis zum Auftreten betrug 3,7 Monate (Bereich: 1,5 bis 4,9 Monate). Die mediane Dauer betrug 14 Tage (Bereich: 12 Tage bis 2,8 Monate). Eine Myokarditis führte bei 3 (< 0,1 %) Patienten zum Absetzen von Atezolizumab. Bei 3 (< 0,1 %) Patienten war die Anwendung von Corticosteroiden erforderlich.

Immunvermittelte Nephritis

Eine Nephritis trat bei 0,2 % (11/5 039) der Patienten auf, die Atezolizumab erhielten. Die mediane Zeit bis zum Auftreten betrug 5,1 Monate (Bereich: 3 Tage bis 17,5 Monate). Nephritis führte bei 5 (≤ 0,1 %) Patienten zum Absetzen von Atezolizumab. Bei 5 (0,1 %) Patienten war die Anwendung von Corticosteroiden erforderlich.

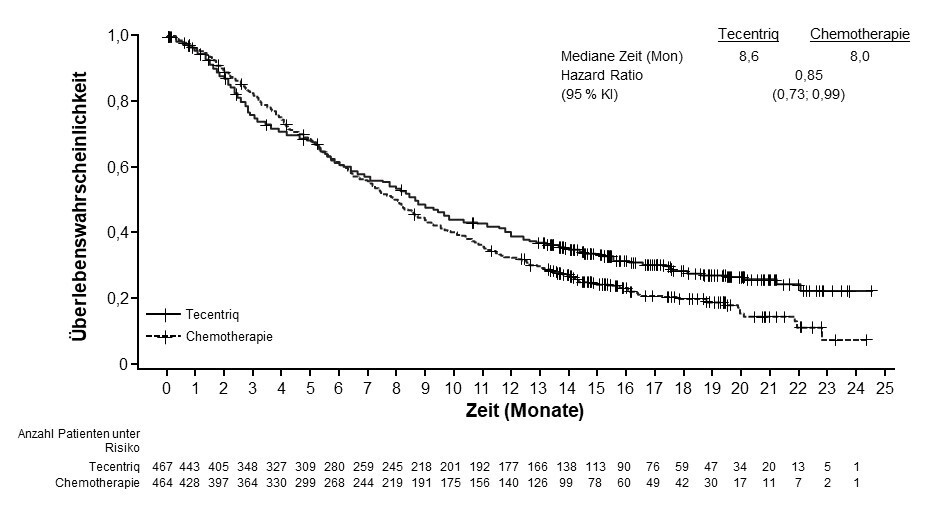

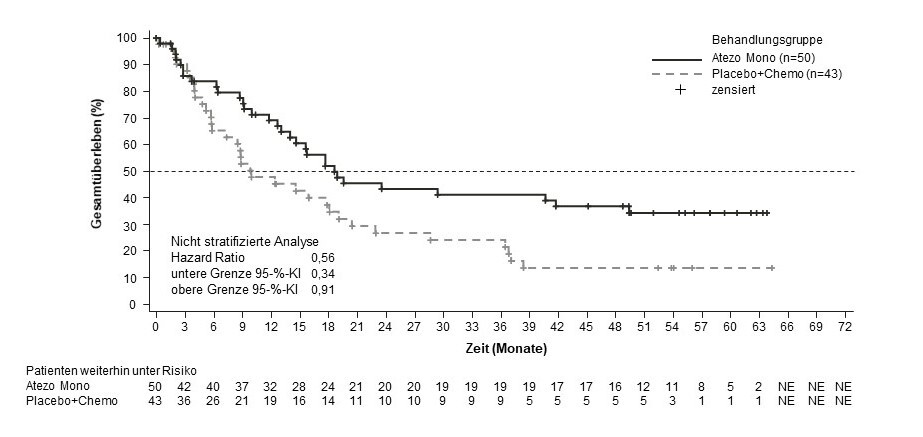

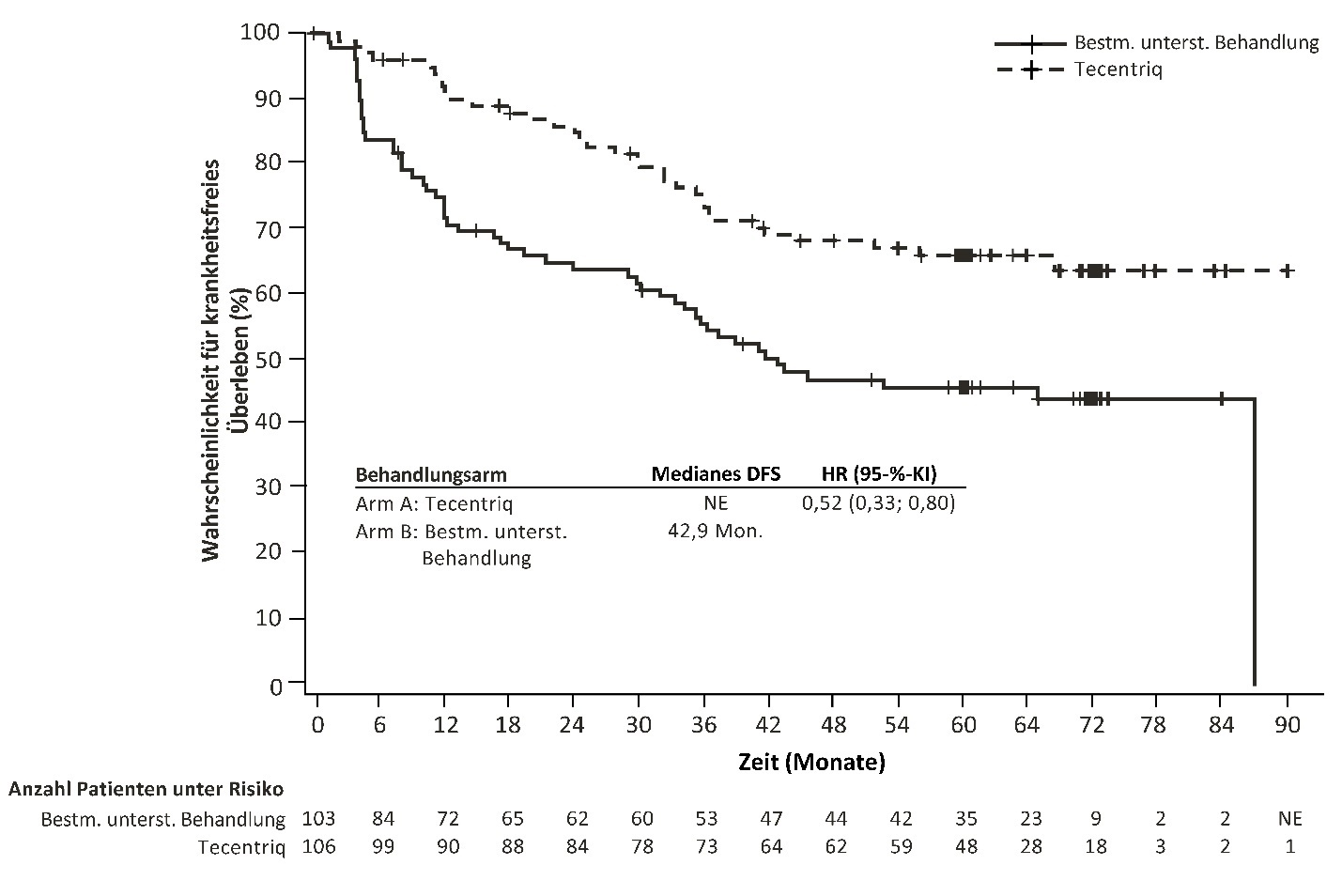

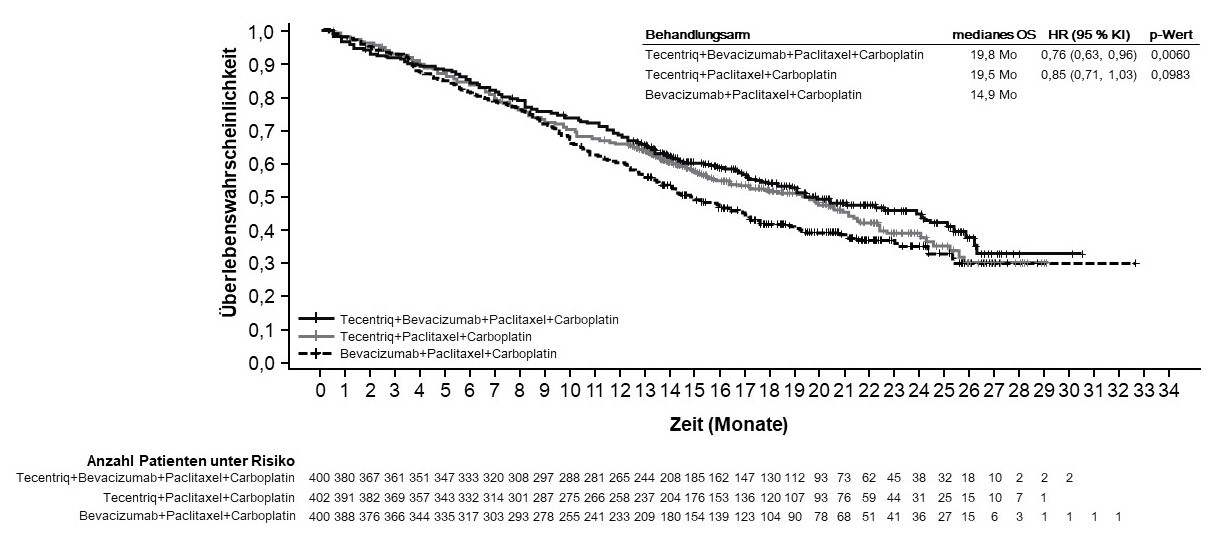

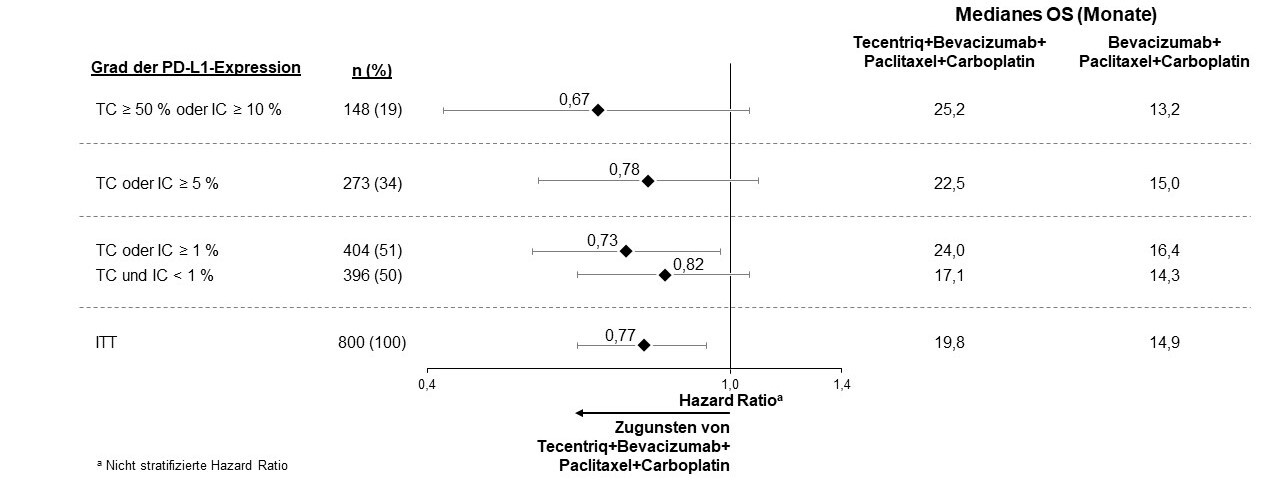

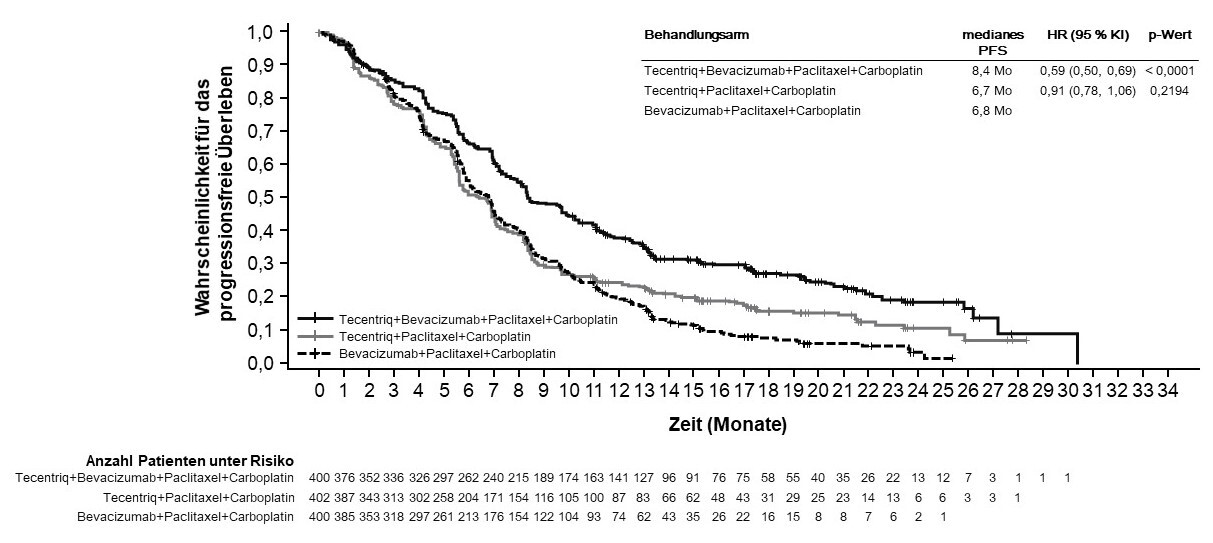

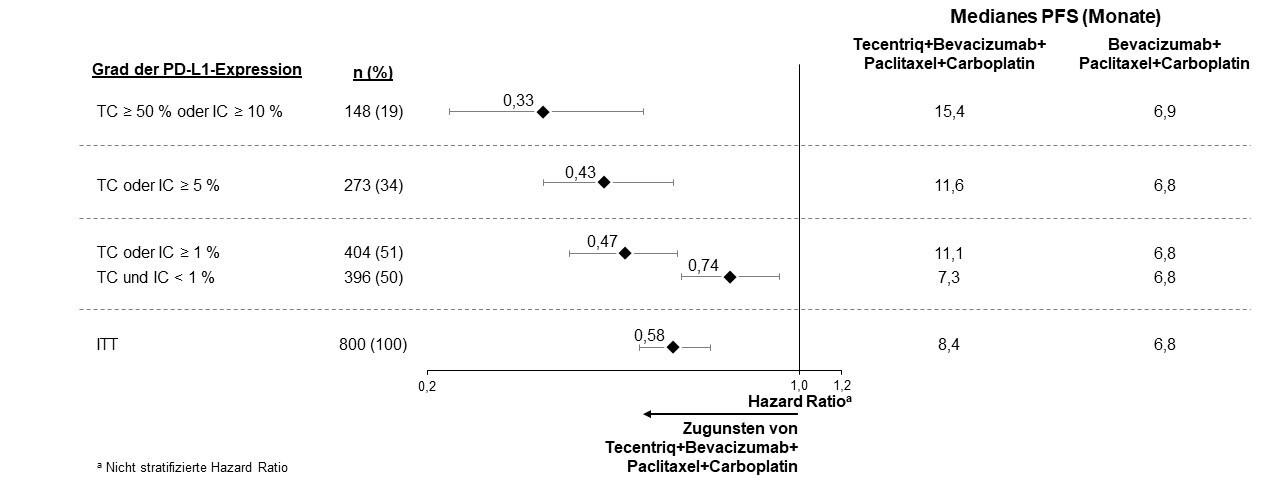

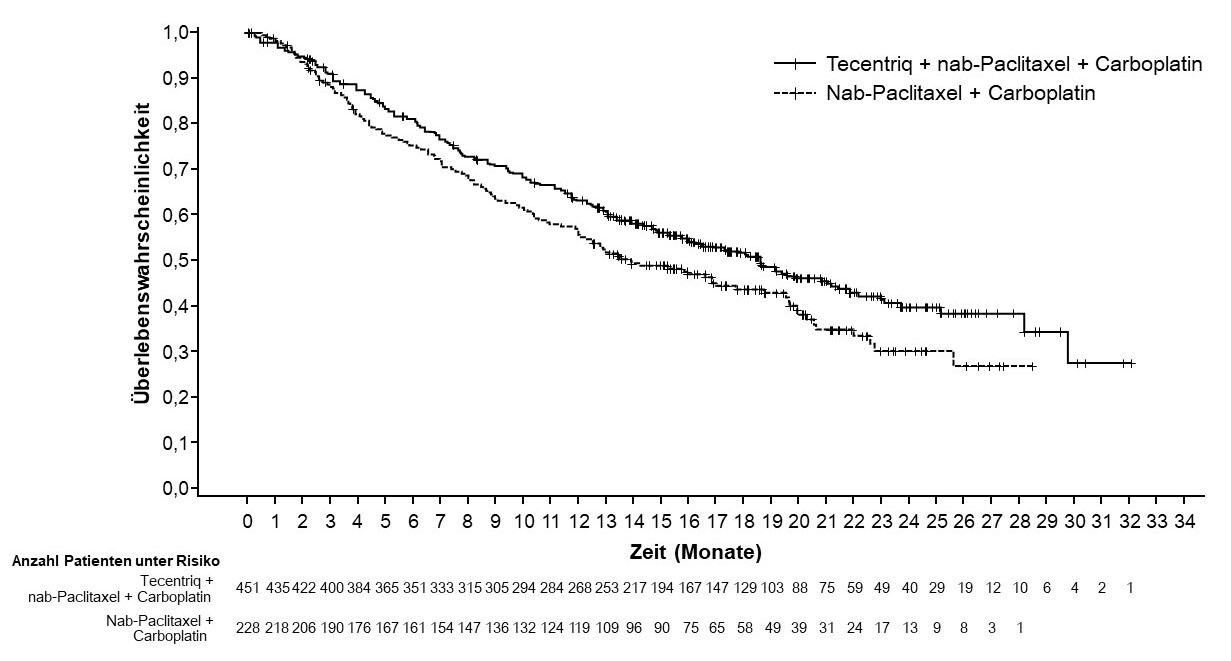

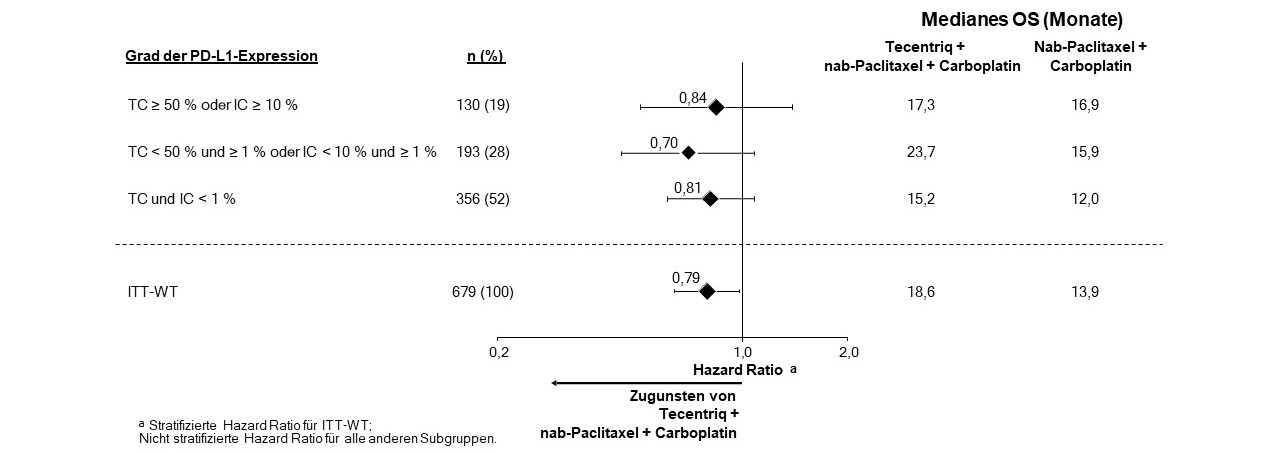

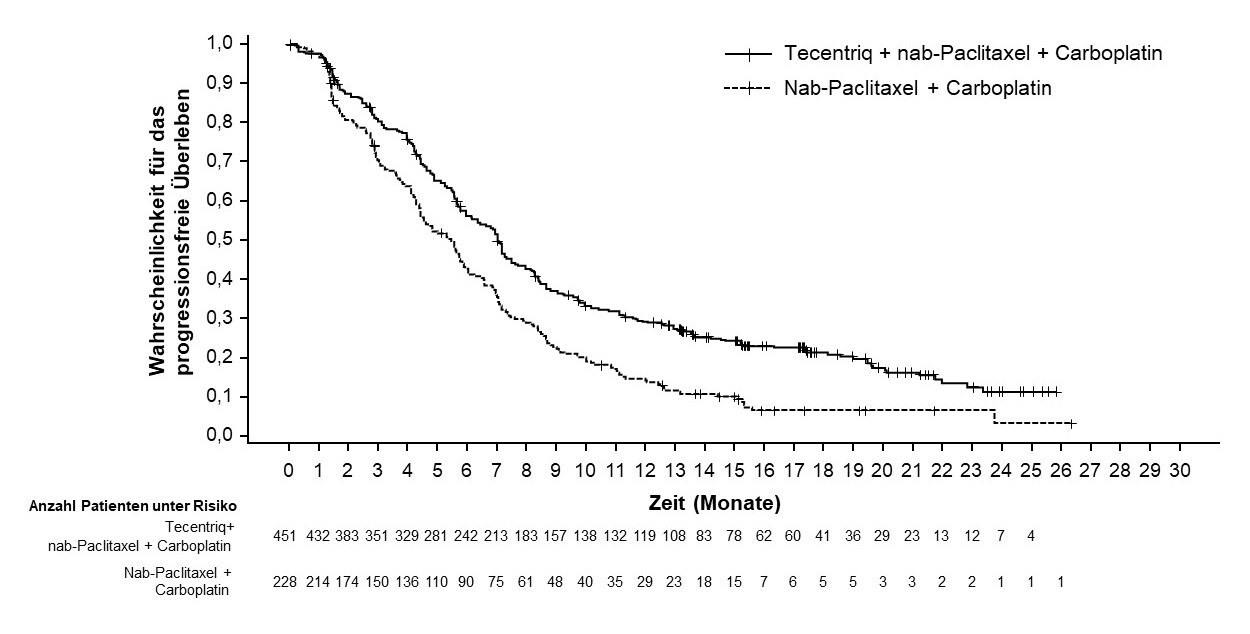

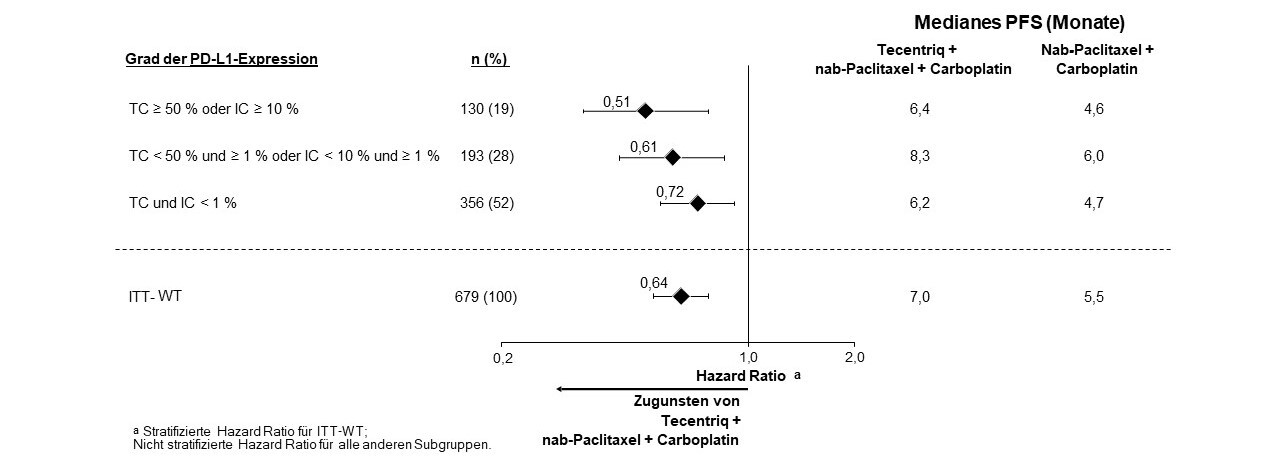

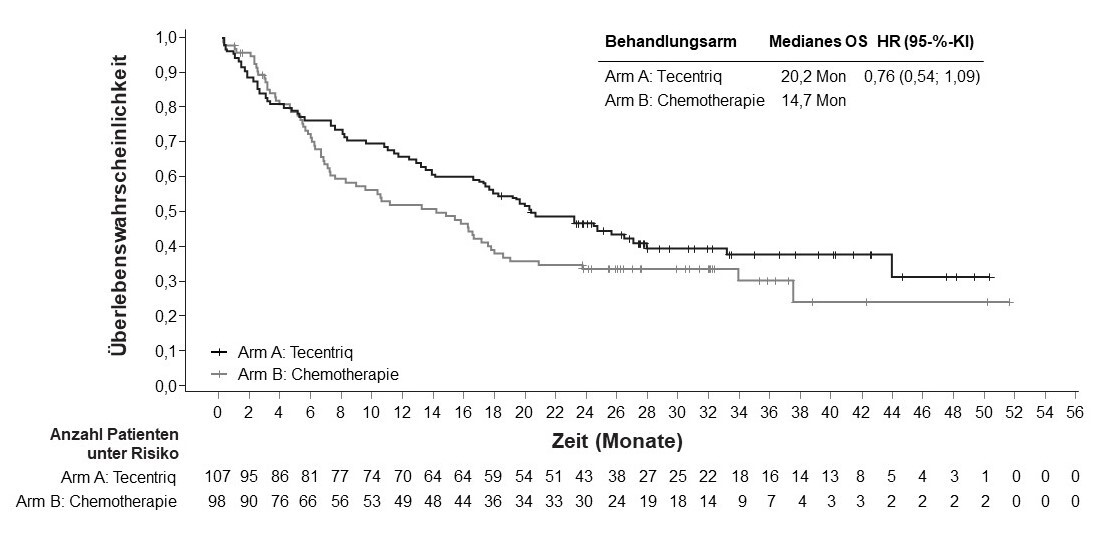

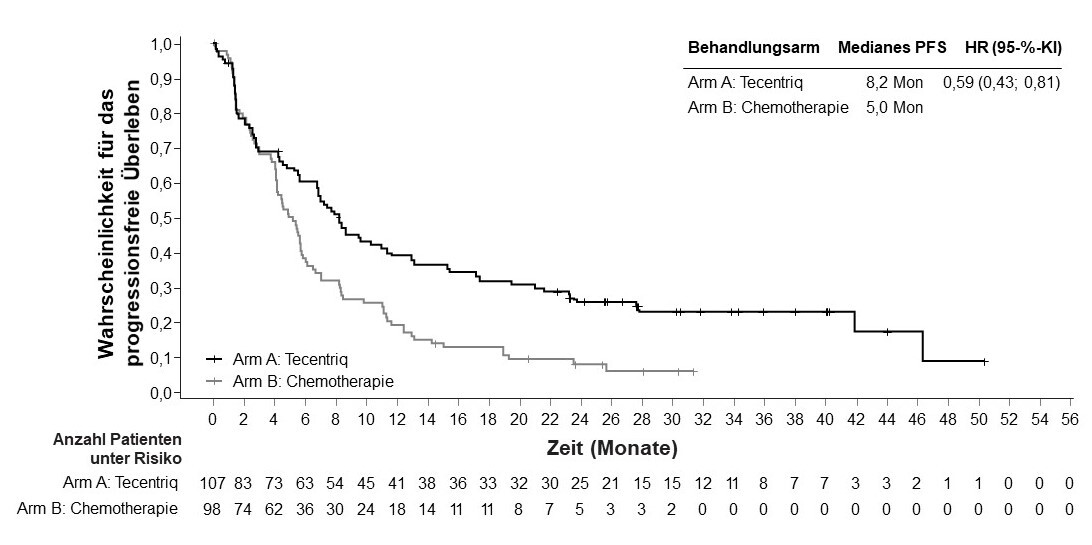

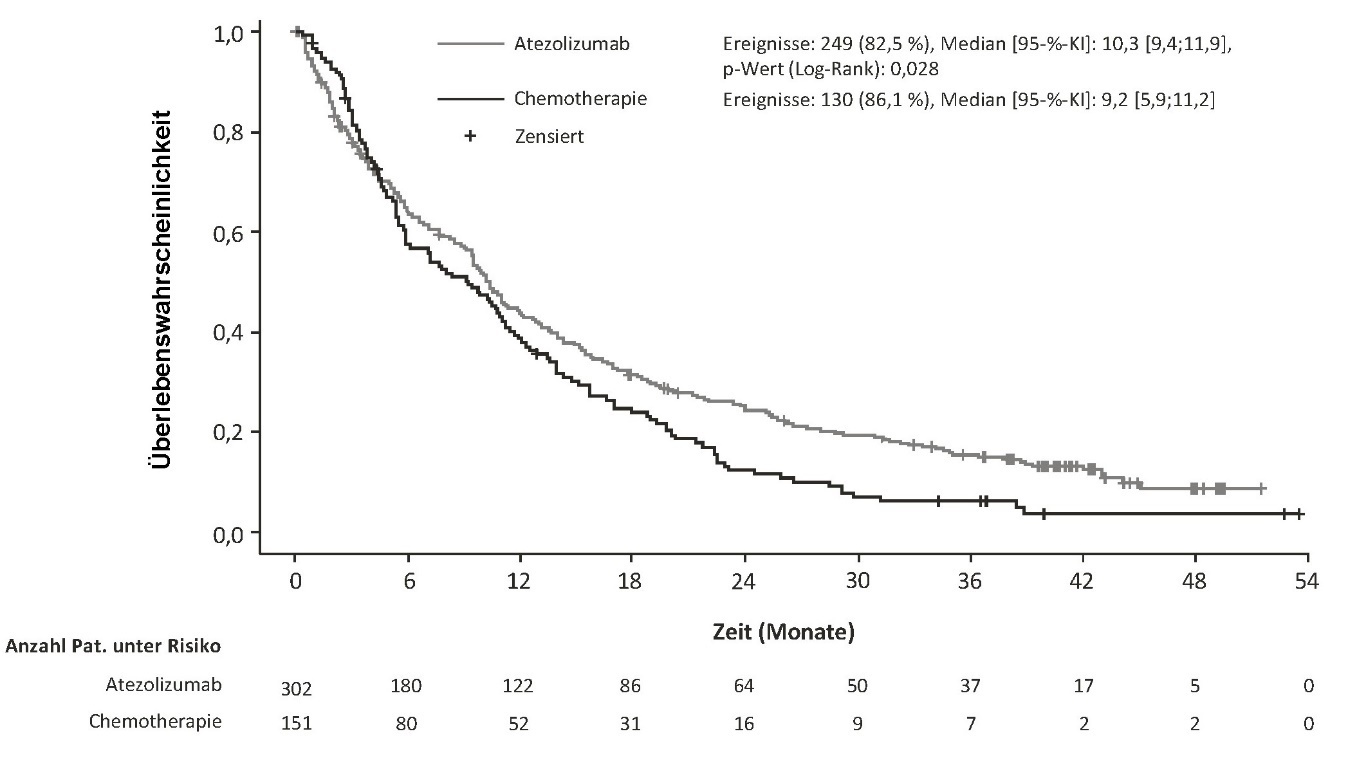

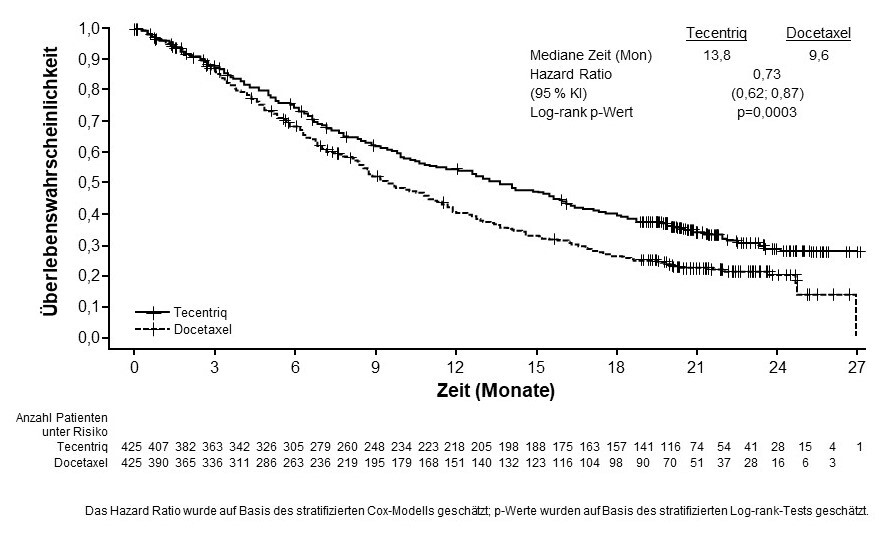

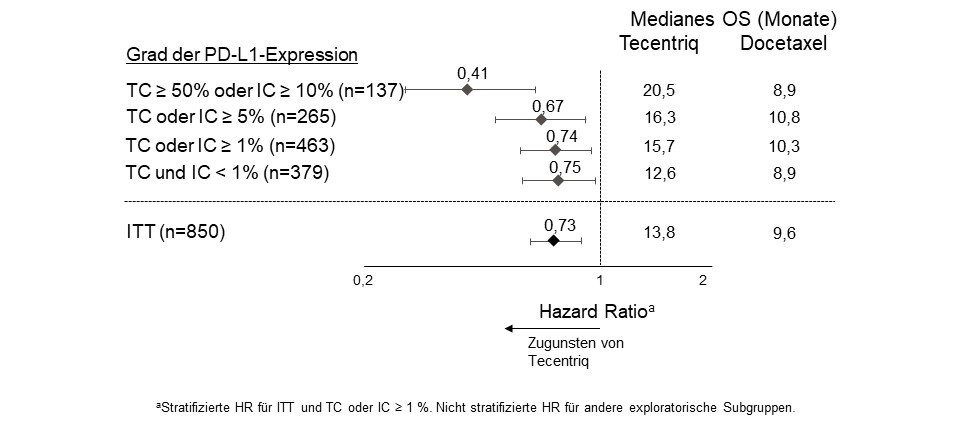

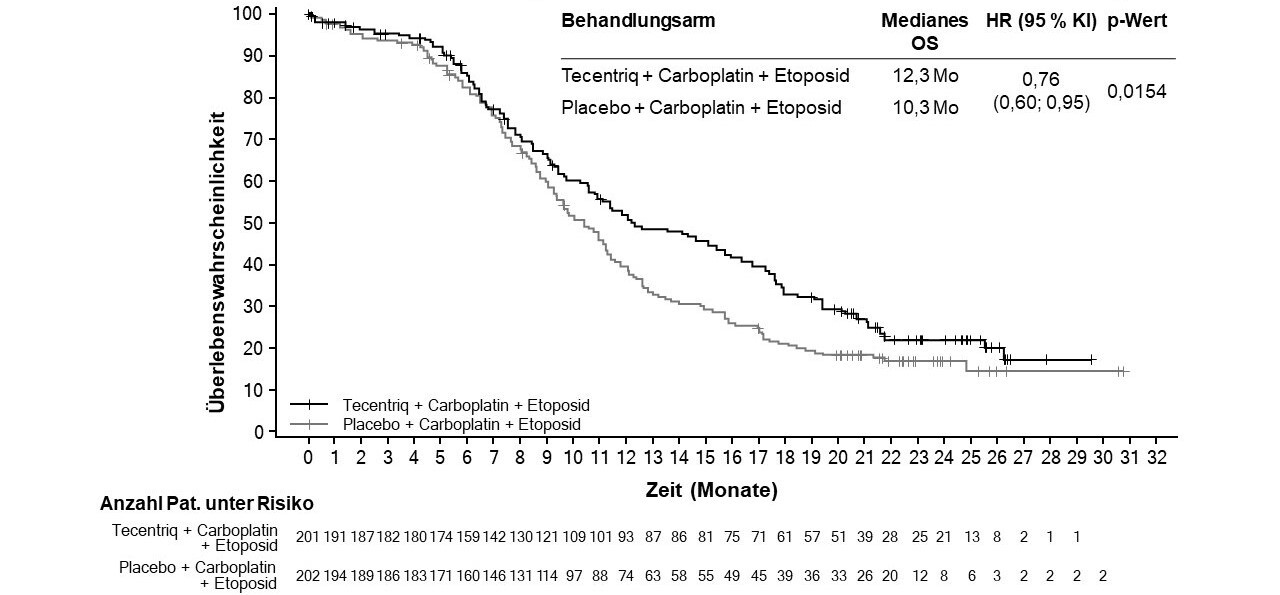

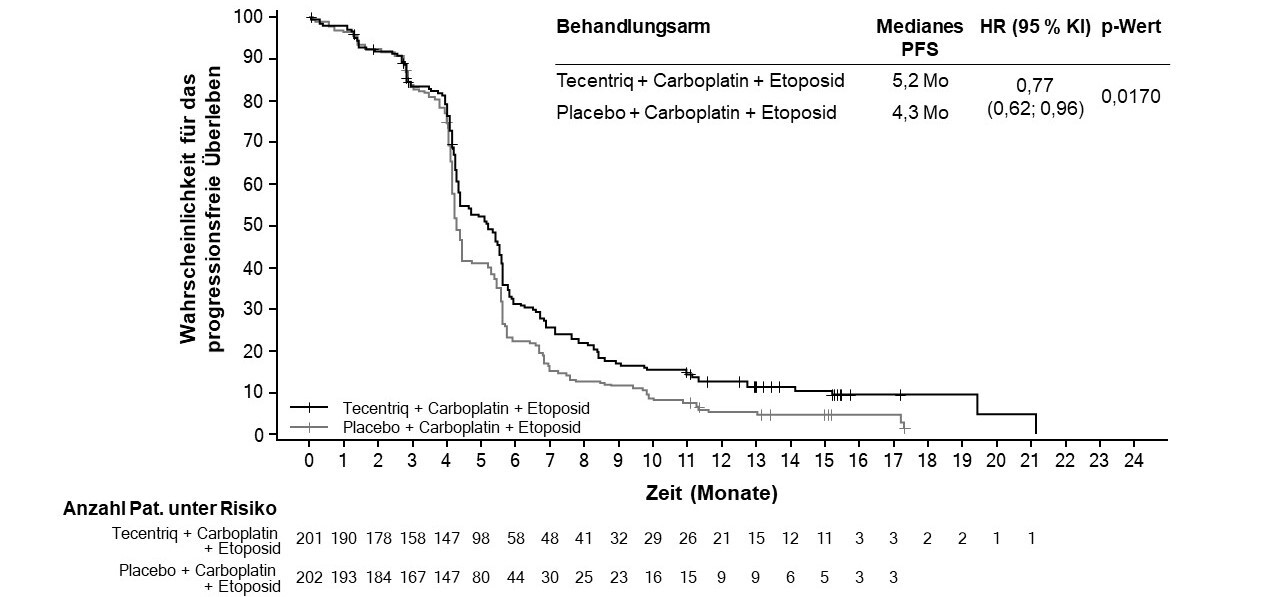

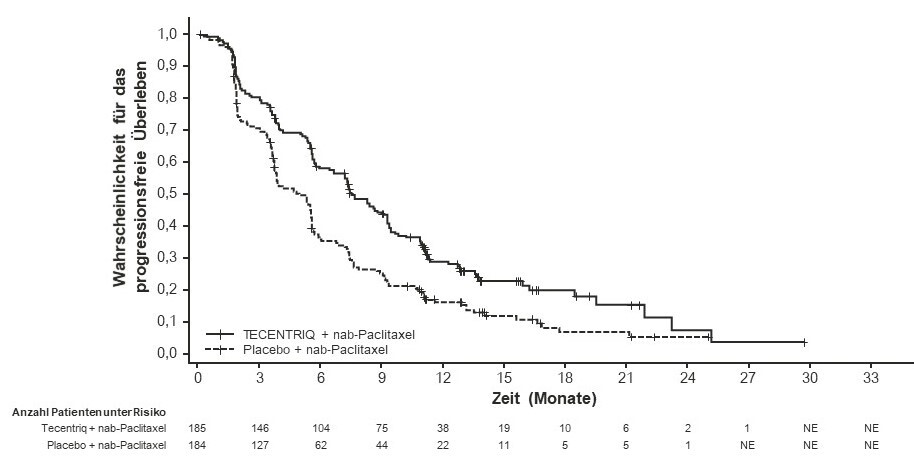

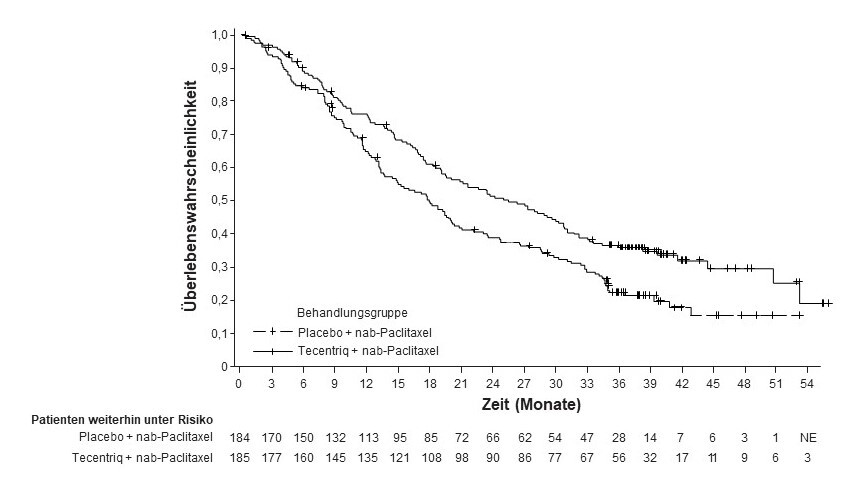

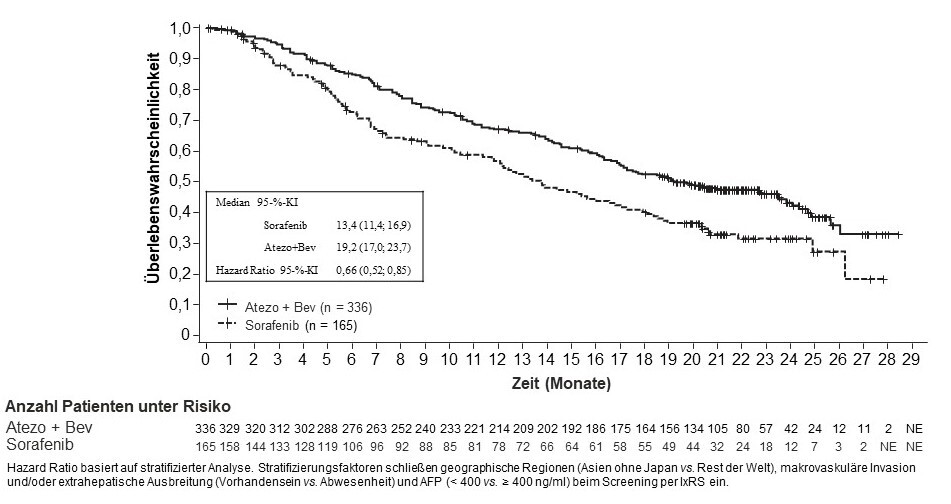

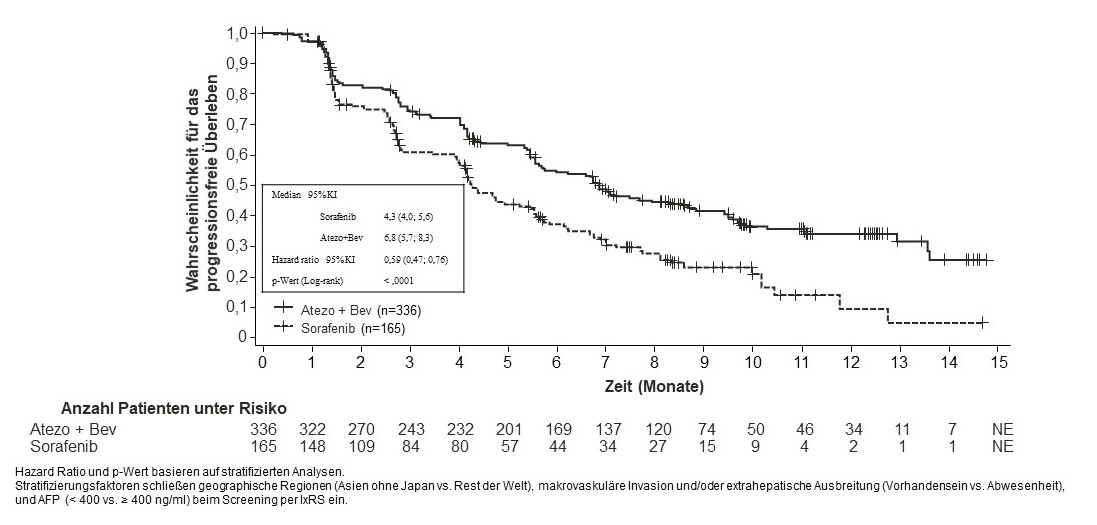

Immunvermittelte Myositis